Dramaturgie Forschung

Prof. Dr. habil. Barbara Büscher (HMT Leipzig)

Prof. Dr. Annette Menting (HTWK Leipzig)

Architektur und Raum für die Aufführungskünste

Transdisziplinäres Forschungsprojekt

Theater/Medienwissenschaft und Architekturtheorie/Geschichte

Über das Forschungsprojekt / About the project

Seit den frühen 1990er Jahren gilt dem Raum als Konstrukt und Gestaltungsparameter in der Beobachtung und Analyse zeitgenössischer kultureller, sozialer und künstlerischer Entwicklungen verstärkte Aufmerksamkeit. Basierend auf dieser Entwicklung widmet sich das disziplinenübergreifende Forschungsprojekt dem Zusammenhang von architektonischen Entwicklungen und raumbildenden künstlerischen Prozessen und Praktiken in den Aufführungskünsten seit den 1960er Jahren. Die Untersuchungen konzentrieren sich zunächst auf den Bereich von Theater, Tanz, Performance, um von dort aus Erweiterungen in den Blick zu nehmen, die in Raum und Architektur die Gattungszuweisungen der Künste, z. B. in Richtung auf Ausstellungen, Interventionen oder temporäre Architekturen, überschreiten.

Das Projekt zielt erstmals auf eine vergleichende Untersuchung zum Theaterbau seit den 1960er Jahren im deutschsprachigen Raum. In gleicher Weise beschreibt und analysiert es, ob und wie sich — ausgehend von den sich seit den 1960er Jahren verändernden Inszenierungsstrategien, Spielweisen und Präsentationskonzepten — Räume und Häuser etablieren können, die nicht dem traditionellen Bautyp Theater entsprechen.

Vor diesem Hintergrund wird mit unterschiedlich aufgefächertem methodischem Instrumentarium, als Überblick und in exemplarischen Detailanalysen, diese zentrale Frage untersucht:

Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen

— Architektur und urbaner Verortung der Theatergebäude oder Spielstätten,

— deren Raumordnung im Inneren, sowohl als Gefüge unterschiedlich funktionaler Räume wie als Schau- / Spielanordnung, und

— den in und mit ihnen agierenden Präsentationsformen und szenischen Praktiken beschreiben und differenzieren?

In Bestandsaufnahmen werden zunächst grundlegende Daten sowohl zu Theatergebäuden wie zu solchen Häusern generiert, die sich als spartenübergreifende, unter anderem für eine Szene postdramatischer Aufführungsformate, entwickelt haben. Dabei wird gerade in Hinblick auf die Relationen der verschiedenen Spielstätten an einem Ort eine topologische Darstellungsform zu entwickeln sein, die nicht nur die geografische Lokalisierung umfasst, sondern auch den konzeptionellen Standort berücksichtigt.

In Fallstudien werden räumliche Darstellungen und Beschreibungen von Architekturprogramm und Struktur sowie theater- und medienwissenschaftliche Untersuchungen wie Spielplananalyse, Beschreibung kuratorischer und dramaturgischer Konzeptionen, das Verhältnis von Spielraum und medialen Räumen ins Verhältnis gesetzt. Die Ergebnisse werden in den Zusammenhang einer diskursanalytisch fundierten und historisch ergänzenden Untersuchung zur Herausbildung von Standards, Entscheidungsprozessen zu Architektur und Aufführungspraktiken sowie zu den Bedingungen ihrer Verschiebung gestellt.

Mai 2015

Informationen zu „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ bei Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Förderung seit 2016.

Since the early 1990s increasing attention has been given to space as a construct and design parameter in the observance and analysis of contemporary cultural, social and artistic developments. Based on this development, the transdisciplinary research project is dedicated to the connection between architectural developments and spacedefining artistic processes and practices in the performing arts since the 1960s. The investigations initially focus on the field of theatre, dance and performance, in order to consider from this vantage point the spatial or architectural enhancements which transcend the assignment of artistic genres, e.g. to exhibitions, interventions or temporary architecture. The project first aims at a comparative investigation of theatre construction in German-speaking regions since the 1960s. Similarly, it describes and analyzes if and how (following the changing production strategies, acting techniques and presentation concepts since the 1960s) spaces and buildings can be established which do not correspond to the traditional theatre building type.

Against this backdrop, the following central question will be investigated utilising wide-ranging methodological instruments, as an overview and in exemplary detailed analyses:

How can the connection be described and differentiated between

— architecture and urban location of the theatre building or venue,

— its spatial organisation of the interior, as structure of diversely functional spaces as well as viewing/perfomance configuration, and

— the forms of presentation and scenic practices acting in and with them?

Through basic evaluations, fundamental information will first be generated about theatre buildings, as well as such buildings which have developed as, i.a. multidisciplinary venues of postdramatic perfomance formats. In the process, particularly with regard to the relations of the various venues in one place, a topological form of presentation is to be developed which not only encompasses the geographical location, but also considers the conceptual position. Case studies bring into relation spatial representations and descriptions of architectural program and structure, as well as theatre and media studies research such as repertoire analysis, description of curatorial and dramaturgical concepts, and the relationship between physical stage space and media spaces. The results will be placed in the context of discourse analytical, historically supplementary research on the formation of standards, decision-making processes about architecture and performance practices, as well as about the conditions of their shift.

Further informations about “Architecture and Spaces for Performative Arts” at Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) / German Research Foundation. Funded since 2016.

— Zugänglichkeit, Programmierung und erweiterte Szenografien

Zieht man als Orte und Räume für die Aufführungskünste nicht allein die im engen Sinne für Theater / Tanz / Performance gebauten Architekturen in Betracht, so lassen sich die Ergebnisse der ersten Phase des Forschungsprojektes in eine umfassendere Entwicklung einbetten. Auf zunächst vier verschiedenen Ebenen lässt sich eine Öffnung der mono-künstlerisch ausgerichteten Bauten und Programme von Theatern, Opern, Ausstellungshäusern / Museen beobachten. Diese vier Ebenen repräsentieren unterschiedliche Konstellationen zwischen kulturellen Institutionen und deren Architekturen, (Stadt)Gesellschaft und Nutzer:innengruppen:

— Kulturelle Mischnutzung (oder: Vernetzung verschiedener kultureller/ künstlerischer Nutzungen) meint die räumliche Nähe und geteilte Architektur verschiedener, bis vor kurzem getrennt untergebrachter, kultureller und kunstbezogener Orte und Institutionen.

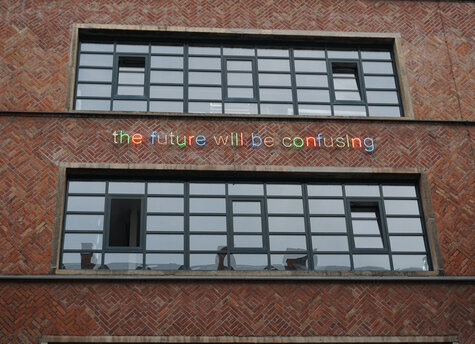

— Öffnung der mono-künstlerisch ausgerichteten Orte und Häuser findet man in verschiedenen Facetten. Die Theater(gebäude) z.B. sollen sich für die Stadtgesellschaft und die Nachbarschaften der Orte, an denen sie sich befinden, öffnen. Diese Diskussion führt zu den Debatten um „city as commons“ (Stavrides 2016) oder „porous city“ (Wolfrum u.a. 2018), für die gemeinsame, einladende und zugängliche (Schwellen)Räume ein wesentlicher Aspekt von zukünftiger Urbanität sind.

— Vernetzung kultureller Nutzungen als Notwendigkeit für die ländliche Infrastruktur

In ländlichen Regionen zeigt sich eine Vielfalt von Häusern, Orten und Räumen, die sowohl privat initiiert wie öffentlich gefördert werden. Ihre Programmierung ist sehr unterschiedlich, ihre baulich-architektonischen ‚Hüllen‘ sehr verschieden.

— Konversions-Areale und -Ensembles als Rahmen für Vernetzung kultureller Nutzungen

Die kulturell-künstlerische Umnutzung ehemaliger Industrieanlagen und -gebäude, die sich auf einem weitläufigen Gelände befinden, implizieren bereits als Areal eine Vernetzung kultureller Nutzungen. Die daraus entstehenden Synergien im Sinne einer Öffnung und Zugänglichkeit für die unterschiedlichsten Nutzer:innen-Gruppen, aber auch die bauliche Ausrichtung der verschiedenen Gebäude auf dem Gelände, die Gestaltung ihrer Schwellen zueinander, die gemeinsamen Plätze und verbindenden Wege und Räume werden als Formen von Zugänglichkeit und Schwellenräumlichkeit untersucht.

Mit dieser Kontextualisierung und erweiterten Fragestellungen werden die Ergebnisse zu Räumen und Architekturen der Aufführungskünste in aktuelle, internationale Diskurse zur Zukunft der Stadt/ der Region und ihrer kulturell-künstlerischen Orte, Räume und Häuser eingebettet. Und die Untersuchung referiert auf diese Weise auf Entwicklungen in der Aufführungspraxis solcher Häuser, wie sie sich in verschiedenen kulturellen und regionalen Konstellationen zeigen.

Informationen zu „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ bei Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Förderung seit 2016.

— accessibility, programming and extended scenographies

Widening the horizons to consider not only the architectures specifically built for theatre / dance / performance as places and spaces for performative arts, the present inquiry embeds the findings of the first phase of the research project in the context of a broader development. It outlines four levels on which mono-artistically conceived buildings and the programmes of theatres, operas, and exhibition halls / museums can be seen to be diversifying. These four levels represent four distinct constellations of cultural institutions and their architectures, (urban) society and groups of users:

— Mixed use in the arts and culture (or: linking of various cultural/artistic uses) points to the spatial proximity and shared architecture of various hitherto separately accommodated cultural and art-specific sites and institutions.

— Diversification of mono-artistically conceived sites and venues can be observed in many different facets. Theatres (and theatre buildings), for example, are opening up to the urban societies and neighbourhoods of the places where they are located. This development is attended by discussions of the “city as commons” (Stavrides 2016) and the “porous city” (Wolfrum et al. 2018), in which shared, inviting, and accessible (threshold) spaces are an essential aspect of future urbanity.

— Linking cultural uses by necessity within rural infrastructure

In rural areas there are multifarious venues, sites, and spaces, which are both privately and publicly funded. They take diverging approaches to programming and their ‘surface’, architectural appearances differ widely.

— Converted facilities and complexes as frames for linking cultural use

Sites consisting of former industrial facilities and buildings, situated on spacious grounds, that have been repurposed for cultural and artistic use indicate the linking of cultural uses. The synergies they thus generate, in the sense of being open and accessible to widely diverse groups of users, are explored here in addition to the architectural orientation of the various buildings on the grounds, the arrangement and alignment of their thresholds, and their common areas and connecting passages and spaces, as forms of accessibility and threshold spatiality.

By contextualising and extending the inquiry in this way, the project embeds its findings on spaces and architectures for performative arts in today’s international discourse on the future of cities / rural areas and their cultural and artistic sites, spaces, and venues. Furthermore, it reports on developments in the performative practice of such places, by examining various cultural and regional constellations.

Further informations about “Architecture and Spaces for Performative Arts” at Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) / German Research Foundation. Funded since 2016.

Publikationen

Wo finden heute öffentliche Begegnungen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen statt? Wie können die Räume von Theatern oder Museen porös werden, um neue Vorstellungen geteilter Räume in migrantischen und diasporischen Stadtgesellschaften zu erproben? Stadttheater, städtische Museen und Kunst im öffentlichen Raum sind mehr denn je herausgefordert, Öffentlichkeiten als demokratisches Gut herzustellen, ihre Relevanz für Stadtgesellschaften unter Beweis zu stellen und ihre Ressourcen zu teilen.

Institutionen sind damit befasst, ihre infrastrukturellen Verpflichtungen und öffentlichen gesellschaftlichen Aufgaben zu reflektieren und zu verändern. Selbstorganisierte Initiativen, auch in Kollaboration mit Institutionen, leisten Wesentliches für das Porös-Werden und erzeugen durch kulturelle und künstlerische Arbeiten neue Vorstellungen geteilter öffentlicher Räume. Dieses Buch versammelt Beiträge von Dramaturg*innen, Kurator*innen und Wissenschaftler*innen, die neue Praxen geteilter Räume, performativen Kuratierens und urbaner Dramaturgien vorstellen und theoretisch reflektieren.

Dieser Band ist auch kostenlos als PDF-Datei im Rahmen der Open-Access-Lizenz CC-BY-NC-ND erhältlich:

Download hier.

Die ARBEITSHEFTE sind Ergebnis von exemplarischen Untersuchungen, präsentieren Material und Analysen aus Fallstudien des Projektes. Wir verstehen sie als einen Baustein in der Fortschreibung von Geschichte(n) und in der Analyse von Praktiken zeitgenössischer Aufführungskünste zwischen Theater, Performance, Tanz, Musik/Theater, visuellen und medialen Künsten. Und wir verstehen sie als einen Baustein zur jüngeren Architekturgeschichte und der Analyse aktueller kultureller Infrastruktur, die Spielstätten in ihrer Verortung im Stadtgefüge beschreibt. Sie sind in zwei thematisch unterschiedenen Feldern angeordnet: zum einen „Produktionshäuser zeitgenössischer performativer Künste“ und zum anderen „Urbane Topologien und Orte für die Aufführungskünste“.

Die ARBEITSHEFTE sind kostenlos und offen als interaktives PDF hier zugänglich. Sie sind ebenso langfristig auf dem sächsischen Dokumentenserver Qucosa verfügbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-727807.

MAP #13

Urbane Praxis und kulturelle InfraStrukturen

Hg. von Barbara Büscher und Annette Menting, Online-Journal, Oktober 2023

Mit Beiträgen von: Martina Baum & Markus Vogl, Barbara Büscher, Marco Dziallas, Verena Elisabet Eitel & Nadine Kesting Jiménez, Wolf Gutjahr, Barbara Holub, Ulrike Krautheim, Julia Kurz, Marianna Liosi, Leona Lynen, Annette Menting & Mandy Knospe/Grit Stillger, Adam Page, Isis Rampf, Anna Schäffler/Jochen Becker/Simon Sheik & Ursula Probst, Marie-Charlott Schube, Pablo Santacana López, Louis Volkmann, Kathrin Wildner.

Zur Ausgabe siehe HIER!

MAP #11

Bewegliche Zugänge: Werk-Geschichten und temporär genutzte Orte

von Barbara Büscher und Franz Anton Cramer, Online-Journal, Februar 2021

»Temporäre Orte«:

Mit Beiträgen von Barbara Büscher, Marie-Therese Bruglacher / Verena E. Eitel, Thomas Hirschhorn / Les Laboratoires d'Aubervilliers, Felix Kubin / Burkhard Friedrich.

Siehe: http://www.perfomap.de/map11

MAP #10

Bewegliche Architektur – Architektur und Bewegung

hg. von Barbara Büscher und Annette Menting, Oktober 2019

Mit Beiträgen von Amelie Deuflhard, Verena E. Eitel, B. Foerster-Baldenius/C. Gurk/ P. Oswalt/ M.Rick, Carolin Höfler, Annette Kisling, Jan Lazardzig, Lukasz Lendzinski/ Peter Weigand, Jan Lemitz/ Kathrin Tiedemann, Hans Rudolf Meier, Britta Peters/ Dirk Baumann, Juliane Richter, Julia Schäfer, Christian Teckert, Christina Thurner, Demian Wohler, Andreas Wolf, Barbara Büscher & Annette Menting.

Siehe: http://www.perfomap.de/map10

In den Kunstwissenschaften wächst das Interesse an Raum und Räumlichkeit als Parameter der Künste. So stellt sich die Frage nach Verschiebungen in institutionellen, kuratorischen und künstlerischen Praktiken, die aus der Reflexion räumlicher Gefüge in Theater / Tanz / Performance, Ausstellungen und Installationen, Kino und anderen Projektionsweisen bewegter Bilder resultieren. Verschiebung zielt dabei auf die Zusammenführung zweier unterschiedlicher Präsentationsmodi - Black Box und White Cube - auf deren Überlagerung, ihre Transformation. In dieser Dynamik der Verschiebungen werden neue Verhältnisse zwischen Räumen und Orten, zwischen Innen und Außen, zwischen Akteuren und Betrachtern ausgehandelt und hergestellt. Die hier versammelten Beiträge von Künstlern, Szenographen und Kuratoren, Medien- und Theaterwissenschaftlern reflektieren diese Entwicklung.

Barbara Büscher: “Foyer Public. Zwischenräume als Schwellenräume. Theater und Kunsthäuser wollen offener, durchlässiger und zugänglicher werden“. In: Porös-Werden. Geteilte Räume, urbane Dramaturgien, performatives Kuratieren, Wien 2024, S. 45-68.

Barbara Büscher: “Infra-Strukturen, Netzwerke und Plattformen. Räumliche und andere Dispositionen kultureller und künstlerischer Praxis“. In: MAP #13, Oktober 2023. → Perfomap

Verena Elisabet Eitel: „Aus Tradition modern“. Beitrag über das ARBEITSHEFT #4: „HELLERAU — Europäisches Zentrum der Künste Dresden. Geschichte, Raumprogramm, kuratorische Konzeptionen und künstlerische Projekte“. In: Bühnentechnische Rundschau. H. 4/ 2023, S. 40-43.

Verena Elisabet Eitel: „Architektonik des Temporären — Szenografische Anordnungen und Potenziale gemeinschaftsstiftender Strategien in Festivalarchitekturen“. In: Julia Buchberger, Patrick Kohn, Max Reiniger (Hg.): Radikale Wirklichkeiten. Festivalarbeit als performatives Handeln. Bielefeld 2021.

Barbara Büscher: „Performative Überschreibungen und künstlerische Aneignungen des städtischen Raums: von (medial vernetztem) Gehen und Fahren, Spielen und Versammeln“. In: Die bewegte Stadt. Hg. von Jürgen Hasse, Forum Stadt, 48. Jg. H. 4 / 2021.

Annette Menting: „Andere Spielstätten an Orten der Industriekultur. Im Spannungsfeld von Emotion und Experiment“. In: Denkmal_Emotion — Mobilisierung. Bindung. Verführung. Band zur Jahrestagung des AKTLD 2020. Bamberg 2021, S. 128 — 135.

Barbara Büscher: „Einstweilen im Dazwischen — das Interim als Möglichkeit, andere Umgebungen zu erschließen und variable Räume zu erproben“. In: MAP #11. Online-Journal, Februar 2021. → hier

Marie-Therese Bruglacher / Verena Elisabet Eitel: „Die Stadt als Bühne sehen — die Veranstaltungsreihe ‚Disappearing Berlin‘“. In: MAP #11. Online-Journal, Februar 2021. → hier

Barbara Büscher: „Spielen und Aufführen in temporären und offenen Strukturen. Projekte der 1960er und 1970er Jahre zwischen Architektur und Performance / Playing and Performing in Temporary and Open Structures. Projects of the 1960s and 1970s Between Architecture and Performance“. In: Skulpturenmuseum Glaskasten Marl / Urbane Künste Ruhr (Hg.): Kunst als Kommentar zu den Olympischen Spielen. Eine Ausstellung aus dem Archiv Ruhnau / Art as Comment on the Olympic Games. An Exhibition from the Ruhnau Archive. Marl 2020, S. 39 — 51.

Barbara Büscher, Verena Elisabet Eitel, Jan Lazardzig, Brie Newesely, Marie-Charlott Schube: „Monumente in Bewegung? Theater — Architektur — Praktiken“. In: Kathrin Dreckmann, Maren Butte, Elfi Vomberg (Hg.): Technologien des Performativen. Bielefeld 2020, S. 177 — 191.

Nadja Chawaf, Annette Menting: „Frische Ideen für neue Konzepte. Studienprojekte als Impulse für Debatten zur Theaterlandschaft, Teil 2: Beiträge für Chemnitz“. In: Bühnentechnische Rundschau. H. 2 / 2020, S. 76 — 79.

Nadja Chawaf, Annette Menting: „Frische Ideen für neue Konzepte. Studienprojekte als Impulse für Debatten zur Theaterlandschaft, Teil 1: Beiträge für Frankfurt a. M.“. In: Bühnentechnische Rundschau. H. 1 / 2020, S. 86 — 89.

Barbara Büscher: „1969 — 1964 — 2004 ... : Mobile Spielräume und urbane Paläste. Modellierung beweglicher Aufführungs-Architekturen“. In: MAP #10. Online-Journal, Oktober 2019. → hier

Verena Elisabet Eitel: „Theater in Bewegung. Eine Befragung des ‚Architektonischen‘ anhand mobiler und temporärer Aufführungsanordnungen“. In: MAP #10. Online-Journal, Oktober 2019. → hier

Annette Menting: „Bewegung und Dynamik in den Bauten für die Aufführungskünste. Räumliche Konstellationen und Atmosphären“. In: MAP #10. Online-Journal, Oktober 2019. → hier

Juliane Richter: „Durchmischung und Dynamik: Die Chemnitzer Stadthalle und ihre polyvalenten Räume“. In: MAP #10. Online-Journal, Oktober 2019. → hier

Annette Menting: „Ost-Moderne: Die Standardisierung verhandeln. Architektur und Städtebau der 1960er bis 1980er Jahre in Chemnitz, Dresden, Leipzig“.In: Modernes Sachsen. Experimentelle Gestaltung in der Tradition Bauhaus. Hg. von Annette Menting und Walter Prigge für die Sächsische Akademie der Künste und Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Leipzig 2019, S. 118 — 125.

Barbara Büscher, Verena Elisabet Eitel, Annette Menting:„Bauten, Orte und Räume im Wandel.Das Forschungsprojekt ‚Architektur und Raum für die Aufführungskünste‘“. In: Bühnentechnische Rundschau. H. 2 / 2018, S. 108 — 111.

Veranstaltungen & Vorträge

Die Beiträge der Ausgabe nehmen Themen auf, die sich zwischen künstlerischen Arbeiten und Interventionen in den städtischen Raum, zwischen stadtplanerischen Arbeits- und Gestaltungsweisen und Verfahren der Raumerkundung bzw. experimenteller Raumpraktiken bewegen.

Zum Launch von MAP #13 sprechen Autor:innen und Gäste:

- Martin Naundorf (Kurator): Strukturwandel mitgestalten: das Festival OSTEN in Bitterfeld-Wolfen

- Adam Page (Hertzsch & Page und station urbaner kulturen/nGbK) und Jochen Becker (station urbaner kulturen/nGbK): Über eine "Schule der Zukunft" für Berlin-Hellersdorf

- Louis Volkmann (Fotograf): robotron-Kantine Dresden, Fotografische Erkundungen

- Barbara Büscher, Annette Menting, Verena E. Eitel, Nadine Kesting Jiménez präsentieren die vierteilige Ausgabe von MAP #13.

Ein kooperativer Workshop des DFG-Forschungsprojekts „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ / Hochschule für Musik und Theater Leipzig und des Szenografie-Bunds

Zahlreiche Theater- und andere Kulturhäuser ziehen aufgrund notwendiger Sanierungen oder Umbauten in ein Interim, begeben sich in Gebäude, die zuvor für andere Funktionen genutzt wurden und an Orte, die neue Nachbarschaften mit sich bringen. Welche Möglichkeiten, anderer, neuer Versuche zu Raumgestaltung und Programm können sich mit einem solchen Umzug verbinden?

Das Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ und der Szenografie-Bund laden für einen Tag zu Gesprächen mit Szenograf*innen, Architekt*innen, technischen Leiter*innen, Kurator*innen und Dramaturg*innen ein, um aktuelle Praktiken im Interim vorzustellen und Perspektiven zu diskutieren.

Gemeinsam mit Nina Gühlstorff (Mecklenburgisches Staatstheater), Sebastian Hannak (Staatstheater Kassel), Benjamin Jagdmann (Mecklenburgisches Staatstheater), Alper Kazokoglu (studio umschichten), Annette Maechtel (nGbK Berlin), Bettina Milz (Under Construction/Pina Bausch Zentrum Wuppertal), Kornelius Paede (Staatstheater Kassel), Marianne Rüger (Hütten & Paläste, Berlin) wollen wir uns mit den folgenden Fragen beschäftigen:

Wie anders kann Architektur und Raumordnung – variabel, modular, multifunktional, nachhaltig – aussehen? Welchen Einfluss auf die Gestaltung können und sollten Szenograf*innen dabei haben? Gibt es neue infrastrukturelle Erfordernisse, wie sehen sie aus? Wie sieht der Zugang zu und für die neuen Nachbarschaften aus? Gibt es anderen Raum für experimentierende Dramaturgien und neue kuratorische Initiativen?

Fotos: Jan-Gottfried Esser

Mit dem Schwerpunkt Urbane Praxis. Neue Kontexte für kulturelle Infrastruktur möchten wir das Verhältnis von künstlerischer, forschender und planerischer Praxis im urbanen Raum zum Thema machen. Wir sehen es in enger Verbindung und als kontextuelle Rahmung unseres aktuellen Forschungsfeldes, der Untersuchung von Häusern und Orten künstlerisch-kultureller Mischnutzungen, deren Zugänglichkeit, Programmierung sowie erweiterte Szenografien. Umnutzungen, Interventionen und Aneignungen von städtischen Orten und Räumen zielen oftmals auf die Aktualisierung und Entwicklung von kultureller Infrastruktur. Die Überschreibung vergangener Nutzungen und Gebrauchsweisen impliziert dabei die Aktivierung und Einbindung von städtischem Wissen u.a. über deren verschiedene historische Schichten.

Urbane Praxis wird als Schnittstelle zwischen künstlerischem Arbeiten und Interventionen in den städtischen Raum, als stadtplanerische Arbeits- und Gestaltungsweise, als Erkundungsverfahren und Raumexperiment verstanden. Mit den eingeladenen Expert:innen wollen wir über die folgenden Fragen diskutieren: Wie setzen künstlerische und kulturelle Initiativen Impulse stadtverändernder Entwicklungen? In welchem Verhältnis stehen die Aneignung durch selbstorganisierte Akteur:innen und partizipative Formate der Stadtentwicklung und -planung? Welche Transformations- und Umbauprozesse von brachliegendem oder neu zu programmierendem Bestand lassen sich als Urban Reset beschreiben? Wie werden unterschiedliche historischen Schichten urbaner Räume sichtbar und Erinnern aktiviert?“

Mit Beiträgen von: Jochen Becker und Adam Page, Dirk Dobiéy, Agnes Förster, Barbara Holub und Paul Rajakovics, Mandy Knospe, Julia Kurz, Leona Lynen, Tobias Maisch, Marianna Liosi, Isis Rampf, Pablo Santacana López, Marie-Charlott Schube

Konzeption & Organisation:

Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater Leipzig), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien) und Lucie Ortmann (Schauspielhaus Wien)

Wie lassen sich künstlerische und kuratorische Strategien entwickeln, die die (Stadt)Gesellschaft in neuer Weise involvieren? Welche neuen Praktiken können die monokünstlerisch ausgerichteten Häuser für den Prozess des Überschreitens von Spartengrenzen und institutionellen Festschreibungen öffnen? Wie können sie sich in und mit der Stadt bewegen? Wie können Entscheidungen und Verantwortung neu und anders geteilt werden? Wie und wo werden Formen der Zusammenarbeit erprobt, welche die Künste genauso umfassen wie andere Wissensfelder und stadtgesellschaftliche Anliegen? Wie finden urbane Kulturinstitutionen und selbstkonstituierte Räume ebenso wie Initiativen jenseits der städtischen Zentren in Kommunikation mit Akteur:innen neue Programmatiken und Formen der Zusammenarbeit?

Mit Beiträgen von:

Athena Athanasiou, Regina Bittner, Giovanna Bolliger, Tomas Schweigen & Stephan Weber, Naomi Bueno de Mesquita, Barbara Büscher, Iris Dressler, Olivia Ebert & Martin Valdés-Stauber, Katalin Erdödi, Isabel Maria Finkenberger, Ludwig Haugk & Christine Leyerle, Kira Kirsch, Megha Kono-Patel, Elke Krasny, Britta Peters, Sarah Reimann, Julia Schäfer, Kathrin Tiedemann, Margarita Tsomou, Françoise Vergès, Noa Winter

In Kooperation mit Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, brut Wien und Schauspielhaus Wien

UBERSCHREITEN_Abstracts_Bios_Leipzig.pdf [53.9KB/pdf]

UBERSCHREITEN_Abstracts_Bios_Wien.pdf [299.1KB/pdf]

In der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig wird das Online-Journal MAP #10 des DFG-Forschungsprojektes „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ vorgestellt.

Beim MAP #10-Launch in der GfZK sprechen einzelne Autor:innen zu ihren Beiträgen: Verena E. Eitel, Annette Kisling, Hans-Rudolf Meier, Juliane Richter, Julia Schäfer, Andreas Wolf und die Herausgeberinnen Barbara Büscher und Annette Menting.

Die vollständige Ausgabe siehe → hier

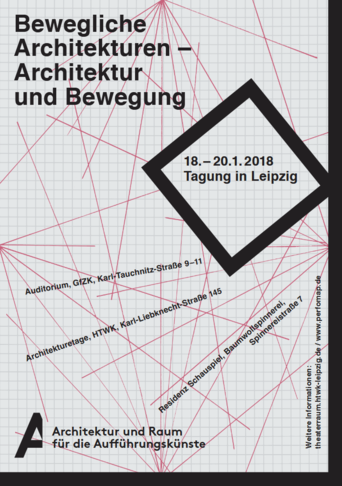

Dynamisierung von Räumen und Orten.

Mobilität und Beweglichkeit als Kontexte von Bauen, Aufführen, Präsentieren.

Modellieren und Entwerfen als / im Prozess.

Aneignung von Orten und Bauten durch Transformationen.

Vom 18. — 20. 01. 2018 bewegt sich die Tagung an drei Orte in Leipzig. Hierzu kooperiert das DFG-Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, der Residenz Schauspiel Leipzig, der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Mit Beiträgen von: Regina Bittner, Barbara Büscher, Amelie Deuflhard, Verena E. Eitel, Dirk Förster, Thomas Frank, Romy Heiland, Carolin Höfler, Vera Lauf, Jan Lazardzig, Lukasz Lendzinski, Hans-Rudolf Meier, Annette Menting, Sabine Pollak, Christoph Rech, Juliane Richter, Julia Schäfer, Kathrin Tiedemann, Christina Thurner, Peter Weigand, Demian Wohler, Ingo Andreas Wolf, Sabine Zentgraf, Franciska Zólyom.

18. 01. 2018 | Auditorium GfZK-Villa | Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 9 — 11, 04107 Leipzig

19. 01. 2018 | Club Architekturetage HTWK | Lipsius-Bau der HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig

20. 01. 2018 | Residenz Schauspiel in der Baumwollspinnerei | Baumwollspinnerei, Halle 18, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

Workshop mit Werner Huthmacher, Fotograf Berlin und Annette Kisling, Fotografin Berlin / Leipzig

"Theaterarchitektur: Bau, Diskurs und performative Praxis"

2022, Jahreskongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaft Matters of Urgency in Berlin

Panel mit Verena Elisabet Eitel, Nadine Kesting-Jiménez, Jochen Lamb, Franziska Ritter, Halvard Schommartz und Marie-Charlott Schube

Moderation: Jan Lazardzig

Zahlreiche Theaterbauten werden im deutschsprachigen Raum derzeit als matter of urgency kontrovers diskutiert. Dabei stellt sich zum einen die Frage, wie mit dem sanierungsbedürftigen Theaterbauerbe in Bezug auf Funktionalität, Nachhaltigkeit und Denkmalschutz umzugehen ist. Zum anderen steht – ver- mittels von Spielort und Architektur – die Frage nach der Relevanz von Theater für eine demokratische Gesellschaft im Raum. Trotz einer Virulenz raum- theoretischer Fragen, sind Fragen der gesellschaftlichen Funktion von Theater- architektur und Spielraumgestaltung – nicht zuletzt, da sie gewissermaßen im Zwischenbereich von architektur-, theater- und kunstwissenschaftlichen Expertisen anzusiedeln sind – innerhalb der Theaterwissenschaft in den letzten Dekaden kaum adressiert worden.

Mit einem kuratierten Panel oder Forum möchten wir dazu einladen, gemeinsam den Ort (im doppelten Sinne) von Theaterarchitektur zu diskutieren: Wie bestimmen historische Wissensbestände und ihre Ausdifferenzierung die wissensgeschichtliche Konstruktion von Theaterbau? Welche anderen Aufführungsarchitekturen kommen als Orte und Räume performativer Praxis und Theater in den Blick?

das gesamte Programm hier

“Moving Architectures for Performance-Based Arts. Concepts and practices of open and diverse forms and spaces of presentation”

Barbara Büscher

Vortrag auf der internationalen Konferenz Dramatic Architectures. Theatre and Peforming Arts in Motion, organisiert vom Centro de Etudos Arnoldo Araúla der Ecsola Artistia do Porto

18. — 20. 11. 2020, Porto / Online

In the 1960s, the emergence of performance- (or action-) based art movements such as Fluxus and Happening led to the questioning of the dominant forms theatre buildings had taken (up to this point). German theatre and architectural journals of that time discussed the idea of mobile and movable, adaptable spaces for all kinds of cultural performances and activities. In 1964, Joan Littlewood and Cedric Price presented their concept of FUN PALACE, a space which was planned to be adaptable to all kinds of user's desires and activities—a highly variable ‘house’ for the arts and culture in a broader sense. These proposals remained unrealised.

But we find similar ideas and concepts not only in monumental adaptations such as the Centre Pompidou, but also in temporal practices of artists, curators and cultural activists who ‘stage’ their work in the movable spaces of abandoned (industrial) buildings, e.g. the ‘squatting’ of the former Palast der Republik in Berlin in 2004 / 5. The paper discusses these examples as part of a conceptualization of thinking about modelling new spaces for performance-based arts and cultural activities which overrides the tradition of separated architectures for different art forms.

„Andere Spielstätten an Orten der Industriekultur. Ein Spannungsfeld von Emotion und Experiment“

Annette Menting

Vortrag auf der Jahrestagung des Arbeitskreises Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.

denkmal:emotion — Mobilisierung. Bindung. Verführung

01. — 03. 10. 2020, Bamberg

Link zum Tagungsprogramm

→ hier

Für die Industriedenkmalpflege haben emotionale Bindungen besondere Relevanz. Erste Aneignungsprozesse brachliegender Industriebauten erfolgten durch Interessengruppen, die aus Jugendkultur, Kunst und Theater kamen. Die Atmosphäre der antibürgerlichen Räume kam dem Lebensgefühl und den Intentionen der neuen Nutzer entgegen. Die Räume der Industriekultur und die Relikte ihres ursprünglichen Gebrauchs förderten Improvisation und inspirierten zu neuen künstlerischen Experimenten — und sicherten somit ihren Erhalt. Die Umnutzungen als neue Spielstätten entstanden seit den 1970er Jahren wie in Bochum, Essen, Hamburg, Frankfurt und seit den 1990er Jahren kamen zahlreiche weitere hinzu. Die emotionale Wirkung dieser Orte und Räume auf Theaterleute und Publikum kommt insbesondere in den Aufführungen zum Ausdruck, die das Thema Industriearbeit auch künstlerisch einbinden. Dies zeigen Beispiele aus der Aufführungspraxis von Theater, Performance und Tanz. Ungeachtet der Bedeutung von Emotion, Atmosphäre und Szenografie soll auch die Frage diskutiert werden, inwiefern Denkmalschutz und Aufführungspraxis sich hierbei gegenseitig befördern oder auch zu Einschränkungen führen. Aus denkmalpflegerischer Perspektive interessiert dabei, ob die Umbaukonzepte eine Renovierung als ästhetische Aufwertung, eine Instandsetzung als denkmalgerechte Erhaltung, eine Restaurierung mit Teil-Wiederherstellungen oder ein Urban Reset für eine städtebauliche Integration verfolgen. Wie stehen Emotionen, kollektive Erinnerung und neue Identität im Verhältnis zur Umnutzung?

„Trotzdem — Schauspielhaus Chemnitz von Rudolf Weißer“

Annette Menting

Vortrag auf der Tagung Ostmoderne – Baukulturelle Betrachtungen der Nachkriegsarchitektur in der DDR – damals und heute

25. — 26. 09. 2020, Sangerhausen / Halle-Neustadt

Die bundesweite Tagung zum Thema „Ostmoderne — Denkmalwert?!“ im Bereich des großen, zunehmend an Bedeutung gewinnenden Engagementfeldes Baukultur, widmet sich den gesellschaftlichen Konzepten der sozialistischen Stadt. Neben Großsiedlungen in Fertigteilbauweise entstanden innovative und ansprechende Bauwerke, die als öffentliche Gebäude das Stadtbild prägten.

→ Download Programm

Weitere Infos auf der Website LANDESHEIMATBUND Sachsen-Anhalt e. V.:

http://lhbsa.de/

„Offene Formen, mobile Spielräume. Entwürfe zu Orten und Räume für die Aufführungskünste und Diskurse der 1960er Jahre“

Barbara Büscher

Vortrag, FU Berlin, Institut für Theaterwissenschaft (Seminar Jan Lazardzig), 11. 02. 2019, Berlin

„Monumente in Bewegung? Theater — Architektur — Raumpraktiken“

Barbara Büscher und Verena Elisabet Eitel

Präsentation auf dem gemeinsamen Panel mit Jan Lazardzig, Marie-Charlott Schube und Bri Newesely bei Theater und Technik, 14. Kongress der Gesellschaft für Theaterwissenschaften

08. — 11. 11. 2018, Düsseldorf

Informationen zum Tagungsprogramm auf der Website der GTW:

https://www.theater-wissenschaft.de/kongresse/kongress-2018/informationen/

Eine Vielzahl deutscher Theaterbauten und deren Träger stehen vor der Notwendigkeit einer Re-Konstruktion bzw. diverser Umbau- und Erhaltungsarbeiten. Über die Perspektivierung dieser Architekturen, ihre historische Grundlegung und der damit verbundenen Funktionen für jeweils historische gesellschaftliche Konstellationen sowie den Möglichkeiten zeitgenössischer Aneignung wird jedoch kaum öffentlich nachgedacht und debattiert.

Bei diesen Fragen spielen sowohl die innere Raumanordnung wie auch die Platzierung des Gebäudes im Stadtraum sowie seine repräsentative Funktion durch die Gestaltung des Baukörpers und seiner Außenansicht eine Rolle.

Zwischen dem Charakter als Monument einer historisch begründeten Praxis und Beweglichkeit als Anforderung an einen immer wieder aktualisierten Zugang zu ihr möchten wir nach den Bedingungen aktueller Architekturen für Theater fragen.

Publikation:

Barbara Büscher, Verena Elisabet Eitel, Jan Lazardzig, Brie Newesely, Marie-Charlott Schube: „Monumente in Bewegung? Theater — Architektur — Praktiken“. In: Kathrin Dreckmann, Maren Butte, Elfi Vomberg (Hg.): Technologien des Performativen. Bielefeld 2020, S. 177 – 191.

„Architektur und Raum für die Aufführungskünste Projektvorstellung“

Barbara Büscher und Verena Elisabet Eitel

Im Rahmen von PALAIS TEMPORÄR. Eine Veranstaltung von ANGIE HIESL PRODUKTION, DRAMA KÖLN, MOUVOIR und SEE!

11. 09. 2018, Köln

https://www.drama-koeln.de/projekte/2018-2/1793-2/

Kölner KünstlerInnen, ArchitektInnen und Kulturschaffende bauen das PALAIS TEMPORÄR. Ein Ort von dem Impulse ausgehen, wo Interessen verknüpft werden und der als ongoing Labor und mobiles Zentrum für Schnittstellen zwischen den Künsten fungiert. Am 11. September 2018 ist eine erste Version auf dem Rudolfplatz erlebbar.

Mit: Madhusree Dutta (Akademie der Künste der Welt), Bettina Masuch (tanzhaus nrw), Stefanie Klingemann u.a. sowie den Initiatorinnen.

„Mobile Spielräume. Zu Entwürfen der 1960er Jahre und ihrer aktuellen Relevanz“

Barbara Büscher

Präsentation auf der Veranstaltung White Cube / Black Box. Eine Veranstaltung über Räume und Architektur für die Darstellenden Künste / Haus der digitalen Jugend

27. 01. 2017, Theater an der Parkaue, Berlin

Der Park hinter dem Theater an der Parkaue, der dem Theater seinen Namen gab, wird im Juni 2017 zur Spielfläche des HAUS DER DITITALEN JUGEND. Unter dem Titel „parkaue.park“ wird die zweijährige Kooperation zwischen cobratheater.cobra und dem Theater an der Parkaue in einem 14-tägigen Programm abgeschlossen. Exemplarisch fragen wir nach dem Raum für kulturelle und soziale Entwicklungen und Konzepte. In welcher Kultur leben wir? Was bedeuten Nachbarschaft, Flanieren, Beschimpfungen und Unkrautbekämpfung im Zeitalter der Digitalisierung? Welche Wechselwirkungen ergeben sich zwischen analoger Lagerfeueratmosphäre und digitaler Geschichtsschreibung?“

KONTAKT

Prof. Dr. habil. Barbara Büscher: barbara.buescher@hmt-leipzig.de