HMT Leipzig Pressestelle

Zwei Festivals im Februar an der HMT Leipzig

Festivals für Posaune und für Saxophon

Internationales Posaunenfestival 13.-15. Februar 2026

Die Internationale Posaunenvereinigung (IPV) lädt vom13. bis zum 15. Februar 2026 zum Internationalen Posaunenfestival Leipzig an die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ ein. Das Festival vereint Konzerte, Workshops und Fortbildungsangebote und richtet sich an professionelle Musikerinnen und Musiker, Studierende, Lehrkräfte sowie ein breites musikinteressiertes Publikum. An drei Tagen zeigt das Festival die außergewöhnliche stilistische Vielfalt der Posaune: von Alter Musik auf historischen Instrumenten über Kammermusik, Jazz und improvisierte Musik bis hin zu zeitgenössischen und experimentellen Formaten.

Internationale und nationale Künstlerpersönlichkeiten prägen das Programm – darunter Conrad Bauer, eine der prägenden Figuren der europäischen Improvisationsszene, Antonia Hausmann, die sich zwischen Neuer Musik, Jazz und Performance bewegt, sowie Thomas Leyendecker, Johannes Lauer, Shannon Barnett, Erik van Lier und viele mehr. Neben den Konzerten liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Fortbildung und Austausch. Workshops, Impulsunterricht und Seminare widmen sich technischen, musikalischen und pädagogischen Fragestellungen des modernen Musikschul- und Konzertalltags. Ergänzt wird das Programm durch Angebote zur Körper- und Mentalarbeit für Musiker sowie durch eine thematische Stadtführung zur reichen Posaunentradition Leipzigs.

Zu den Höhepunkten zählen die festliche Eröffnung mit Ensembles der Musikhochschulen Leipzig und Dresden, Konzerte in besonderen Spielstätten wie der Propsteikirche Leipzig und dem Grassi Museum sowie ein Jazzabend unter dem Motto „Köln – Leipzig – Jazz“. Das Abschlusskonzert gestalten die Preisträgerinnen und Preisträger des IPV-Solowettbewerbs 2025. Ein öffentliches Abschiedskonzert im Leipziger Hauptbahnhof bildet den atmosphärischen Ausklang des Festivals. Mit dem Internationalen Posaunenfestival Leipzig 2026 setzt die Internationale Posaunenvereinigung ein starkes Zeichen für künstlerische Vielfalt, Nachwuchsförderung und pädagogische Weiterentwicklung und unterstreicht Leipzigs Bedeutung als lebendigen und zukunftsorientierten Musikstandort.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung: www.ipvfestival.de und www.ipvnews.de

***

Internationales Saxophonfestival OVERTURE II 17.-22. Februar 2026

Nach der überwältigenden Resonanz im Jahr 2024 erlebt das Internationale Festival für Klassisches Saxophon seine zweite Auflage und wird als OVERTURE IIvom 17. bis zum 22. Februar 2026 in Leipzig zu erleben sein. Es ist ein Kooperationsprojekt mit Beteiligung der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Das Festival widmet sich erneut der reichen Klangwelt des klassischen Saxophons und bringt renommierte Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern zusammen. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen, die in kunstvollen Arrangements für Saxophonensemble und Solosaxophon erklingen.

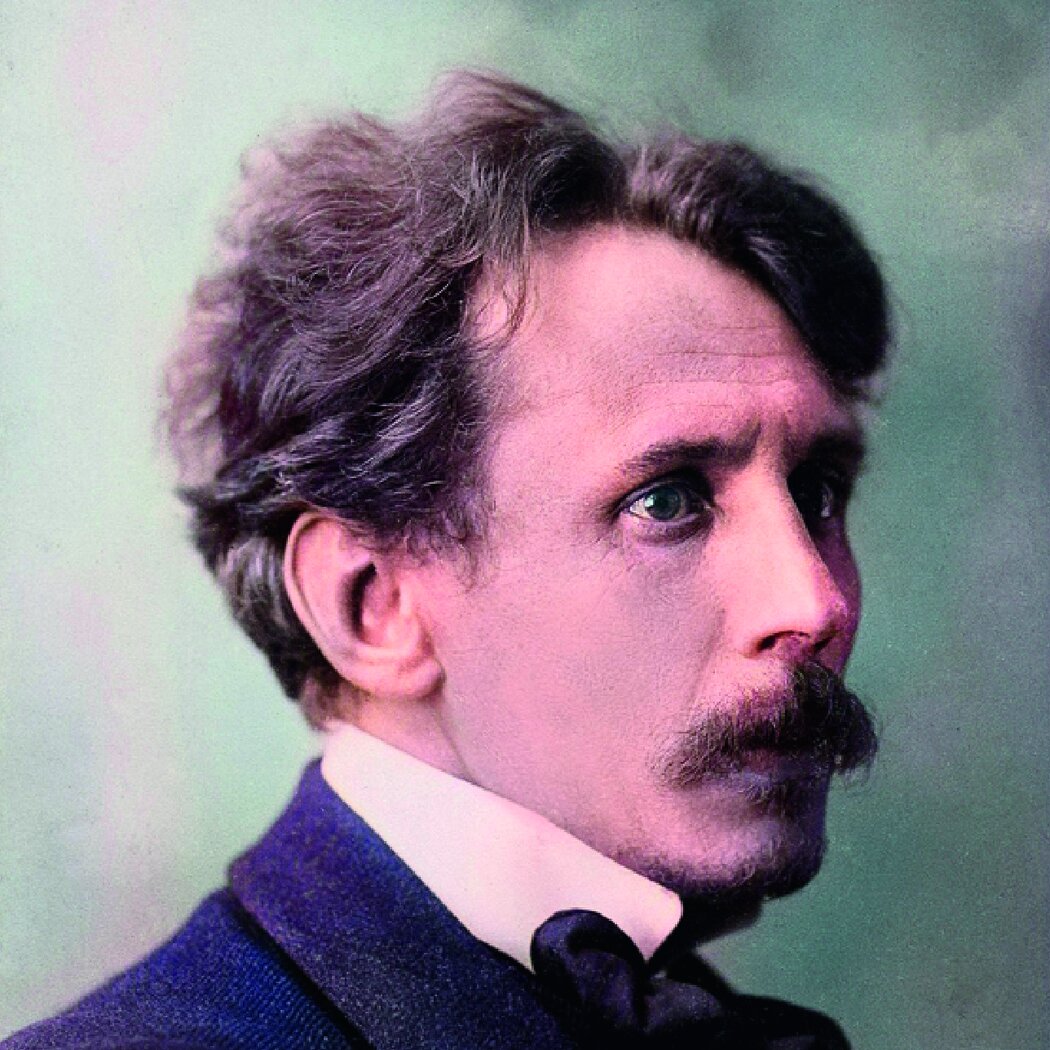

Zu den Mitwirkenden zählen die international renommierten Saxophonisten Henk van Twillert und Frank Liebscher (Foto) sowie die Ensembles Vento do Norte und Rosa dos Ventos, die mit brillanter Virtuosität und feinsinniger Klangkultur begeistern.

Ein besonderes Highlight ist die Mitwirkung des französischen Saxophonisten Claude Delangle, langjähriger Professor am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris und einer der einflussreichsten Vertreter seines Fachs. Er wird am Dienstag, 17.2.2026 das Eröffnungskonzert im Großen Saal der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gestalten und am Vormittag desselben Tags einen Workshop mit Studenten leiten. Dieser Workshop ist für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer zur passiven Teilnahme frei zugänglich.

Mit OVERTURE II wird Leipzig einmal mehr zum Treffpunkt internationaler Saxophonkunst – ein Festival, das künstlerische Exzellenz, musikalischen Austausch und lebendige Neugier auf das klassische Saxophon miteinander verbindet.

***

Di, 17. Februar 2026, 9.00 – 13.00 Uhr und

Mi. 18. Februar 2026, 9.00 – 13.00 Uhr, HMT Musiksalon (Dittrichring 21)

Masterclass Claude Delangle

Eintritt frei für passive Teilnahme

________________________________

Di, 17. Februar 2026, 19.30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Eröffnungskonzert

Karten zu 15 €, erm. 11 €, HMT-Studierende 3 €

________________________________

Mi, 18. Februar 2026, 19.30 Uhr, Alte Börse

Karten zu 20 €, erm. 10 €, mit Leipzig-Pass 5 €

________________________________

Do, 19. Februar 2026, 20.00 Uhr, Thomaskirche

Karten zu 20€, erm. 10 €, mit Leipzig-Pass 5 €

________________________________

Fr, 20. Februar 2026, 12.30 – 13.15 Uhr, Altes Rathaus

„KLANGPAUSE“

Karten zu 3,50 €, erm. 2,50 €

________________________________

Fr, 20. Februar 2026, 19.30 Uhr, Völkerschlachtdenkmal

Karten zu 20 €, erm. 10 €, mit Leipzig-Pass 5 €

________________________________

Sa, 21. Februar 2026, 19.30 Uhr, HMT BLACK BOX (Dittrichring 21)

Karten zu 15 €, erm. 11 €, HMT-Studierende 3 €

________________________________

Weitere Informationen zu Tickets, Programm und Terminen finden Sie auf der Festival - Homepage: 👉 www.overture-leipzig.de

Kontakt / Presse

Internationales Festival für Klassisches Saxophon – OVERTURE Leipzig

Festivalbüro OVERTURE Leipzig

c/o Dr. Frank Liebscher

Hochschule für Musik & Theater

„Felix Mendelssohn Bartholdy“

Institut für Musikpädagogik

Dittrichring 21

****

Preisträger

"Leipziger Gesangspreis"

US-Amerikaner Samuel Robertson siegt beim Wettbewerb „Leipziger Gesangspreis“ an der HMT Leipzig

Der Sieger des Wettbewerbs „Leipziger Gesangspreis" im Jahr 20256 heißt Samuel Robertson. Der gebürtige US-Amerikaner erhielt am Samstag in der Finalrunde des Wettbewerbs „Leipziger Gesangspreis“ an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig ein Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Er studiert dort bei KS Prof. Roland Schubert.

Der 2. Preis in Höhe von 1500 Euro wurde an Rebecca Ibe (Klasse Prof. Caroline Stein) vergeben.

Den 3. Preis in Höhe von 1000 Euro gewann Laurenzia Kampa (Klasse Prof. Nikolay Borchev).

Den Sonderpreis in Höhe von 300 Euro für die beste studentische Klavierbegleitung, der anonym gestiftet wurde, erhielt Sofia Semenina (Klasse Klavierkammermusik bei Prof. Boris Kusnezow).

Samuel Robertson sang im Finale ein Programm mit Werken von Lortzing, Mahler und Wagner. Am Klavier begleitet wurde er von Prof. Heiko Reintzsch.

In der Jury votierten: Prof. Gerald Fauth (Rektor der HMT), Prof. em. Berthold Schmid (Gesang, ehemals HMT Leipzig), Beatrice Schwartner (Redakteurin und Moderatorin MDR Kultur/Klassik), Patrick Bialdyga (Künstlerischer Betriebsdirektor Theater Erfurt) und Kathrin Göring (Sängerin Oper Leipzig).

Der „Leipziger Gesangspreis“, ein Wettbewerb für Gesangsstudierende mitteldeutscher Hochschulen, fand am Freitag (23.1., Vorrunde mit 12 Studierenden) und am Samstag (24.1., Finale mit sechs Studierenden) statt.

Alle stammten von der HMT Leipzig. Gesangsstudierende aus Dresden und Weimar hatten sich nicht beworben.

Der 1. Preis wurde gestiftet von den Rotary-Clubs „Leipzig“ und „Herbst 89“ sowie dem Hotel Michaelis.

Sponsor des 2. Preises war die Stiftung Singen Schmid-Meier-Schmid und des 3. Preises der Verein „Junge Stimmen Leipzig“ e. V..

Der „Leipziger Gesangspreis“ fand dieses Jahr zum 3. Mal statt. Er ist seit 2024 Nachfolger des seit 2002 ausgetragenen „Lortzing-Wettbewerbs“.

Der nächste Wettbewerb wird voraussichtlich am 22. Januar 2027 (Vorrunde) und am 23. Januar 2027 (Finale) veranstaltet.

Wettbewerb

"Leipziger Gesangspreis"

Samstag, 24.1.2026, 19.30 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

Leipziger Gesangspreis

Finalrunde

Nach über 20 Jahren Lortzing-Wettbewerb ist dessen Repertoire erschöpft, sodass es seit Januar 2024 einen Gesangswettbewerb in einem neuen Format gibt. Gesangsstudierende der mitteldeutschen Hochschulen in Leipzig, Dresden und Weimar können sich wieder bewerben, wetteifern aber nun um den „Leipziger Gesangspreis“, der u.a. das Erbe Leipziger Komponistinnen und Komponisten zum Inhalt hat.

Die Vorrunde findet am Freitag, 23.1.2026 im Kammermusiksaal ab 12 Uhr statt und die Finalrunde am Samstag, 24.1.2026, ab 19.30 Uhr im Großen Saal, Grassistraße 8.

Die Jury wird wieder hochkarätig besetzt sein und besteht aus: Prof. Gerald Fauth (Rektor der HMT), Prof. Berthold Schmid (ehemals HMT Leipzig), Beatrice Schwartner (MDR KLASSIK), Christine Marquardt (Direktorin des Opernhauses Chemnitz) und Patrick Bialdyga (Künstlerischer Betriebsirektor Theater Erfurt).

Vergeben werden drei Gesangspreise:

1. Preis 2500 Euro (gestiftet von den Rotary Clubs Leipzigs und Herbst 89 sowie dem Hotel Michaelis)

2. Preis 1500 Euro (Stiftung Singen Schmid-Meier-Schmid)

3. Preis 1000 Euro (Verein „Junge Stimmen Leipzig“ e.V.).

In der ersten Runde sind eine Arie von Johann Sebastian Bach vorzutragen sowie ein selbstgewähltes Lied von Hochschul-Alumna Ethel Smyth (1858-1944) und Lied oder Arie mit einer Entstehungszeit nach 1950.

Im Finale müssen die Sängerinnen und Sänger ein 20-minütiges Programm mit Stücken von Komponistinnen und Komponisten darbieten, die in Leipzig geboren wurden, hier gelebt oder studiert haben, und ihre Musikzusammenstellung näher erläutern.

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) , an der Abendkasse oder unter www.reservix.de

Freitag, 16.1.2026, 19.30 Uhr

Samstag, 17.1.2026, 19.30 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

Sinfoniekonzert

Hochschulsinfonieorchester

Hochschulchor

Leitung: Prof. Matthias Foremny (16.1.)/Tobias Löbner (17.1.)

Solisten:

Geonhyeok Lee (Violoncello, Klasse Prof. Peter Hörr/16.1.)

Xiaotang Xu (Violoncello, Meisterklasse Prof. Peter Bruns/17.1.)

Sara Wargbaner (Sopran, Klasse KS Prof. Roland Schubert/16.1.)

Alexandra Beason (Sopran, Klasse Prof. Caroline Stein/17.1.)

Programm:

Johannes Brahms (1833-1897): Nänie op. 82 für Chor und Orchester

Francis Poulenc (1899-1963): Gloria für Sopransolo, gemischten Chor und Orchester

Henri Dutilleux (1916-2013): „Tout un monde lointain“ – Konzert für Violoncello und Orchester

Igor Strawinsky (1882-1971): Suite zu „Der Feuervogel“ (1919)

Die von Klageweibern gesungenen Totenklagen im alten Rom hießen „Nenia“ – und so hatte Johannes Brahms sein Chorwerk „Nänie“ auch zunächst genannt. Im Januar 1880 war der Maler Anselm Feuerbach, mit dem der Komponist befreundet war, in Venedig gestorben. Brahms komponierte das 12-minütige „Nänie“ ab dem Frühjahr 1880 bis zum Sommer des Folgejahres, fragte jedoch erst 1882 Henriette Feuerbach, die Stiefmutter des Malers, ob er ihr sein Opus 82 im Andenken an ihren Sohn Anselm widmen dürfe.

Dem Chorwerk zugrunde liegt ein Text von Friedrich Schiller. „Nänie“ war in der römischen Mythologie die Göttin des Klagens und bewog den Dichter 1799 dazu, eine Trauerode auf das Vergehen zu schreiben. Zu Beginn heißt es: „Auch das Schöne muß sterben!“ Die Trauerode verfasste Schiller in sieben Distichen (Distichon = Hexameter + Pentameter), und sie wird von Brahms ähnlich streng im Aufbau durch Fugenkonstruktionen umgesetzt – nicht zuletzt auch deshalb, da Feuerbach als Maler sehr an Formbewusstsein gelegen war.

Brahms spendet in seinem Opus jedoch auch Hoffnung und Trost, ähnlich wie in seinem rund 10 Jahre früher entstandenen Werk „Ein deutsches Requiem“, und wiederholt deshalb – abweichend von der dichterischen Vorlage – am Schluss die vorletzte Gedichtzeile Schillers: „Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich“.

Die Uraufführung von Brahms’ „Nänie“ fand mit großem Erfolg im Dezember 1881 in Zürich statt.

Henri Dutilleux, der sich auch für Malerei und Dichtung interessierte, studierte von 1933 bis 1938 am Pariser Conservatoire, wo er u.a. Bekanntschaft mit (dem ebenfalls in diesen Konzerten zu hörenden) Francis Poulenc machte. Später arbeitete er als Pianist, Arrangeur, Chorleiter und beim französischen Rundfunk und wurde 1961 Kompositionsprofessor. Gar nicht anfreunden konnte er sich mit den Werken Arnold Schönbergs. Selbst seine eigenen Kompositionen, die er bis 1945 geschrieben hatte, ließ er nicht gelten, da er sie zu sehr von Maurice Ravel beeinflusst ansah.

Inspiration für sein Violoncellokonzert mit dem Titel „Tout un monde lointain“ („Eine ganz ferne Welt“) fand Dutilleux im Gedicht „Le chevelure“ („Das Haar“) aus dem Gedichtband „Les Fleures du Mal“ („Die Blumen des Bösen“) von Charles Baudelaire (1821-1867). Nach Erscheinen der Sammlung wurde der Dichter wegen Sittenwidrigkeit zu einer Geldstrafe verurteilt.

Dutilleux komponierte sein Opus für den russischen Cellisten und Dirigenten Mstislaw Rostropowitsch, der es 1970 in Aix-en-Provence aufführte. Eigentlich sollte Dutilleux 1967 anlässlich des 100. Todestages von Baudelaire ein Ballett komponieren, setzte den Auftrag aber nicht um. In die Partitur seines Cellokonzertes fügte er aber Verse des Dichters ein, ohne damit bei den insgesamt fünf Sätzen des Werks musikalisch-programmatische Hörvorgaben setzen zu wollen. Erkundet wird die Welt zwischen Realität und Traum, wobei dem Solisten ein großes Können abverlangt wird.

Auch Francis Poulenc, der 1899 in Paris geboren wurde und ebenda 1963 starb, hatte es als Komponist zunächst schwer. Als seriös galt er unter Kritikern erst, nachdem er sich 1935 dem Katholizismus zuwandte und sich dies auch in seinen Werken widerspiegelte.

Gegen Ende seines Lebens (zwischen Mai 1959 und Juni 1960) entstand sein „Gloria“ für Sopransolo, gemischten Chor und Orchester. Nachdem Poulencs zweite Oper „Dialogues des Carmélites“ 1957 sehr erfolgreich war, hatte die „Koussevitsky Foundation“ (benannt nach dem 1951 verstorbenen russischen Dirigenten und Komponisten Sergej Kussewizki) eine Sinfonie in Auftrag gegeben. Poulenc wollte aber ein „Gloria“ nach dem Vorbild des gleichnamigen Werkes von Vivaldi (RV 589) schreiben. Er saß bereits etwa einen Monat lang an seiner Komposition, als er in einem Brief auf die zahlreichen Todesfälle in seinem Freundeskreis innerhalb der letzten 10 Jahre verwies: „Jetzt ist es nötig, sich auf das Gloria zu richten. Genug Schmerz, genug Leidenschaft! Zugegeben, vom Stabat Mater an bis zur Voix Humaine war das Leben nicht zum Lachen, aber ich denke, dass all die schmerzlichen Erfahrungen zu meiner Bewährung nötig waren. Jetzt ist es genug, Friede! … Friede!“

Poulenc betitelte das ausgesprochen eingängige „Gloria“ als große Chorsinfonie in sechs Sätzen, wobei das Sopransolo in den ruhigeren Sätzen 3, 5 und 6 zu hören ist.

Zwecks eines größeren Werkumfangs war Poulenc gezwungen, den verwendeten lateinischen Messtext durch Wortwiederholungen auszuweiten und kommentierte das wie folgt: „Wiederholte Worte in jeder Hinsicht. Das Latein erlaubt diese Art von Endlosmakkaroni.“ Auffällig ist insgesamt seine französisierte Vertonung des Lateins, indem oft die Endsilben betont werden.

Gegenüber dem Dirigenten Charles Munch, der das Werk 1961 in Boston uraufführte, äußerte Poulenc selbst: „Trotz meiner 61 Jahre glaube ich, daß es ein recht junges Werk ist.“

Igor Strawinsky arbeitete sein 1910 uraufgeführtes Ballett „Der Feuervogel“, durch das er schlagartig weltberühmt wurde, 1911, 1919 und 1945 zu Orchestersuiten um (an diesen zwei Abenden erklingt die 2. Fassung). Frei nach einem Märchen von Alexander Afanasjew befinden sich im Garten des russischen Zauberers Kaschtschej ein Baum mit goldenen Früchten und der glitzernde Feuervogel. Thronfolger Iwan Zarewitsch kann den Vogel fangen. Der Feuervogel verspricht ihm dafür, immer behilflich zu sein ...

Karten zu 13 €, ermäßigt 8,50 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter www.reservix.de

Studioproduktion

Albert Lortzing: Der Waffenschmied

Freitag, 9.1.2026, 19.30 Uhr

Samstag, 10.1.2026, 15.30 Uhr

Sonntag, 11.1.2026, 15.30 Uhr

Montag, 12.1.2026, 19.30 Uhr, Dittrichring 21, Blackbox (-1.33)

Studioproduktion

Albert Lortzing (1801-1851): „Der Waffenschmied“

Inszenierung: Bernhard Stengele

Musikalische Leitung: Prof. Ulrich Pakusch

Projekt der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater

Fassung mit Klavier

Kompositionen von Albert Lortzing waren viele Jahre lang an der HMT präsent, als von 2002 bis 2023 der Lortzing-Wettbewerb (ein Gesangswettstreit, den ab 2024 der „Leipziger Gesangspreis“ ersetzte) veranstaltet wurde. Nun hat die Stadt Leipzig das Jahr 2026 anlässlich des 225. Geburtstages des Komponisten als Lortzing-Jahr ausgerufen – und ebenso die Hochschule beteiligt sich daran.

Lortzings größter Opernerfolg ist „Zar und Zimmermann“. Außerdem schrieb er Lustspielopern, wozu auch „Der Wildschütz“ (in der HMT 2014 zu sehen gewesen) und „Der Waffenschmied“ gehören.

Die Handlung führt nach Worms ins 16. Jahrhundert. Hauptperson ist Hans Stadinger, ein berühmter Waffenschmied, der zugleich Tierarzt ist. Sein Gegenspieler Graf von Liebenau hat sich in Marie, die Tochter des Waffenschmieds, verliebt. Eigentlich soll Liebenau aber ein Fräulein von Katzenstein heiraten. Er will Marie daher auf die Probe stellen, ob sie ihn wirklich begehrt und lässt sich dazu inkognito als Schmiedegeselle Konrad bei Stadinger anstellen …

Die Vorstellungen in der HMT im Gebäude Dittrichring (Blackbox) finden mit Studierenden der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater vom 9. bis zum 13. Januar statt (Freitag und Montag, 19.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag um 15.30 Uhr).

In Kooperation mit dem Theater Rudolstadt ist diese Studioproduktion auch als Gastspiel unterwegs. Gemeinsam mit den Thüringer Symphonikern unter der Leitung von Oliver Weder sind Vorstellungen am Theater Rudolstadt (Großes Haus) im Februar/März zu sehen.

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 €, HMT-Studierende 3 € für die Januar-Vorstellungen in der HMT

Achtung: begrenzte Platzkapazität!

HMT-Projekt CARLA

3. Preis beim SaxFDM Open Data Award 2025

Die HMT gewann Ende November 2025 den 3. Preis des SaxFDM Open Data Award für das Projekt CARLA – Conservatory Archive Records Leipzig with Additions. Hochschulbibliothek und Archiv entwickelten CARLA als digitale Forschungsumgebung. CARLA ist ein Projekt, das auch zukünftig fortgeführt wird. Ausgezeichnet wurde CARLA für die herausragende Erschließung, Vernetzung und Zugänglichmachung von Forschungsdaten zur Hochschulgeschichte. https://carla.hmt-leipzig.de

In der Laudatio würdigte die Jury insbesondere die wissenschaftliche Relevanz des Projekts, das weit über eine reine Digitalisierung hinausgeht. CARLA ermögliche „verschiedene Zugänge zu Ansicht, Recherche, Beteiligung und damit im besten Sinne Beforschung“ der historischen Bestände des Leipziger Konservatoriums der Musik, also der Vorgängerinstitution der HMT. Die Plattform stelle nicht nur Daten bereit, sondern eröffne neue Perspektiven auf institutionelle, biografische und musikhistorische Zusammenhänge.

CARLA erschließt die Studienunterlagen von mehr als 13.000 Studierenden und Lehrenden des historischen Leipziger Konservatoriums der Musik für den Zeitraum 1843–1918 und erlaubt den Zugang zu den digitalisierten Archivquellen. Daten und Digitalisate stehen nun in einer wissenschaftlich nutzbaren Form sowohl den Fachcommunities als auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Die Jury lobte die besondere Sorgfalt der Aufbereitung: Die Daten seien systematisch erschlossen, klar strukturiert und mit weiteren informationswissenschaftlichen Ressourcen verknüpft. Dadurch biete CARLA eine vertrauenswürdige Grundlage für Forschung in Musik- und Kulturgeschichte, Biografik, Institutionengeschichte und Digital Humanities.

Hervorgehoben wurde zudem, dass CARLA konsequent den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) folgt und seine Metadaten offen bereit stellt.

Die Anbindung an etablierte Plattformen – etwa zur Ereignisdatenbank musiconn.perfomance, das Handschriftenportal Kalliope und an das Wikiversum – stärkt den wissenschaftlichen Mehrwert.

Beeindruckt zeigte sich die Jury auch vom partizipativen Ansatz, der Citizen Science aktiv einbindet und zugleich die Datenkompetenz einer breiteren Öffentlichkeit fördert. Diese Form der kollaborativen Wissensproduktion trage dazu bei, „einen bedeutenden Archivbestand proaktiv in eine globale Wissenslandschaft einzubetten“.

Mit dem 3. Preis des SaxFDM Open Data Award 2025 würdigte die Jury das Engagement des CARLA-Teams in Bibliothek und Archiv der HMT. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Relevanz von CARLA für die Forschungslandschaft und die Bedeutung einer professionellen, vernetzten und nachhaltigen Datenkultur an Kunst- und Musikhochschulen.

weitere Infos: https://saxfdm.de/open-data-award-2025/

Hörprobe

mit Deutschlandfunk Kultur

Dienstag, 2.12.2025, 19.30 Uhr, Grassistr. 8, Großer Saal (Rundfunkübertragung ab 20 Uhr!)

Hörprobe von Deutschlandfunk Kultur in der HMT Leipzig

Mit der „Hörprobe“, einer seit 1996 bestehenden Radioreihe, bietet Deutschlandfunk Kultur deutschen Musikhochschulen die Möglichkeit, einen repräsentativen Querschnitt ihres Ausbildungsspektrums einem großen Publikum im Saal als auch live über den Rundfunk zu präsentieren. In der Grassistr. 8 war die „Hörprobe“ bereits 2008, 2015 und 2021 (zuletzt durch die Corona-Pandemie nur vor maximal 10 erlaubten hauseigenen Zuhörern) in der HMT zu Gast.

Bei der „Corona-Ausgabe“ erklangen acht musikalische Beiträge – Werke für Klavier solo, Gesang mit Klavier, Orgel und Jazzklavier. Außerdem stand Kammermusik für Streichquartett, Oktett und für ein Ensemble der Alten Musik auf dem zweistündigen Programm. Einige mitwirkende Studierende sowie Prorektor Prof. Thomas Lennartz wurden auf der Bühne von Moderatorin Petra Rieß interviewt.

Für die Hörprobe 2025 ist wieder ein vielfältiges Programm mit Studierenden geplant, so u.a. mit Bachpreisträger Julian Emanuel Becker (Orgel). Außerdem erklingen Werke für Violine solo, für Gesang, und auch die HMT-BigBand wird beteiligt sein.

Eintritt frei

Konzert zum 1. Advent

mit Werken von Carl Reinecke

Sonntag, 30.11.2025, 15 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

Weihnachtliches Konzert mit Werken von Carl Reinecke (1824-1910)

Gewandhauskapellmeister (1860-1895) und Konservatoriumslehrer (1860-1902)

Programm:

Lieder sowie Werke für Flöte, Violoncello und Klavier

Mitwirkende:

MädchenchorPlus der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg (Gymnasium mit vertiefter musischer Ausbildung)

Richard Koal – Klavier

Leitung: Virginie Ongyerth

Imola Molnár – Flöte

Guanxing Wang – Violoncello

Prof. Dietmar Nawroth, Sofiia Semenina, Gabriela Stanisz – Klavier

Prof. Markus Köhler (Berlin) – Lesung

Dr. Katrin Schmidinger – Moderation

Gesamtleitung: Stefan Schönknecht

Am 23. Juni 2024 jährte sich Carl Reineckes Geburtstag zum 200. Mal, doch auch die Hochschulkonzerte zum 1. Advent mit Kompositionen des früheren Gewandhauskapellmeisters und Konservatoriumslehrers feierten ein kleines Jubiläum: Die Reihe begann 2004 und besteht nun 2025 seit genau 21 Jahren. Die Anregung dafür gab Reineckes Ururenkel Stefan Schönknecht (Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros an der HMT bis Juli 2021).

Carl Reinecke wurde 1824 in Altona geboren. 1860 zog er nach Leipzig und leitete das Gewandhausorchester bis 1895. Mit 35 Dienstjahren ist er der bis heute am längsten amtierende Dirigent dieses weltberühmten Klangkörpers. Zeitgleich lehrte er am Konservatorium bis 1902 und war außerdem als Komponist, Pianist und Musikschriftsteller tätig. 1910 starb er in Leipzig.

Aus dem umfangreichen Schaffen des Komponisten, der über 300 Opera schrieb, erklingen an diesem Nachmittag Reineckes berühmte Flötensonate „Undine“, die Sonate für Violoncello und Klavier op. 42 und der Ländler für Klavier op. 152. Außerdem ist wieder eine weihnachtliche Lesung zu hören.

Als besondere musikalische Gäste begrüßen wir erstmals Schülerinnen und Schüler aus der Musischen Vertiefung der Rudolf-Hildebrand-Schule – dem Gymnasium in Markkleeberg. Sie bringen Kinderlieder aus Reineckes beliebter Sammlung zu Gehör.

Das Programm wird wie immer von Pressereferentin Dr. Katrin Schmidinger moderiert.

Der Reinecke Musikverlag Leipzig präsentiert sich wieder mit einem Notenstand und einer kleinen Ausstellung zu Reineckes Leben.

Die im Juni 2021 gegründete Carl Reinecke-Gesellschaft Leipzig und das im September 2017 eröffnete Reinecke-Museum sind für Interessenten unter der Mailadresse museum@carl-reinecke.de zu erreichen.

Karten zu 7 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter

Tag des Liedes

mit Abschlusskonzert

Samstag, 22.11.2025, ab 11 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

„Tag des Liedes“

Leitung: KS Prof. Roland Schubert und Prof. Alexander Schmalcz

Bereits zum achten Mal veranstalten die Fachrichtungen Klassischer Gesang/Musiktheater und Klavier/Dirigieren den „Tag des Liedes“ und präsentieren den unerschöpflichen Reichtum dieser musikalischen Gattung.

Das Lied ist spätestens seit Franz Schubert neben Oper, Kammermusik und sinfonischem Œuvre nicht nur Schwerpunkt im Schaffen fast aller Komponisten, sondern ebenso im Konzertleben von herausragender Bedeutung. Auch an der HMT nimmt das Lied eine zentrale Stellung in der Ausbildung der Studierenden ein, was sich in vielen Konzerten innerhalb und außerhalb der Hochschule zeigt.

Bisher war es zum „Tag des Liedes“ immer gelungen, ein ausgesprochen vielfältiges Repertoire zusammenzustellen, welches nicht nur die Bandbreite des Kunstliedes widerspiegelt, sondern auch die Internationalität der HMT Leipzig.

Auch 2025 wird es ein abwechslungsreiches Programm im Großen Saal geben. Studierende und Lehrende lassen Lieder verschiedener Komponisten und Nationen erklingen.

Achtung: Beginn ist bereits um 11 Uhr!

Das Abschlusskonzert um 19.30 Uhr im Großen Saal wird die Mezzosopranistin Marie Henriette Reinhold gestalten. Sie studierte bis 2020 an der HMT Leipzig und ist als Sängerin in Deutschland und im europäischen Ausland zu hören.

Eintritt frei

***

Zum Programm:

11-12 Uhr

Lieder von de Falla, Mendelssohn, R. Schumann, Liza Lehmann, Strauss, Wolf, Isabelle Aboulker, Federico Moreno Torroba, Fernando Obradors

Mariko Krohne - Sopran

Claudio Laguna - Klavier, a.G.

Isabelle Serafin - Sopran

Sorim Lee - Klavier

Siba Verān - Sopran

Sofia Semenina - Klavier

Beatriz Cuéllar González - Sopran

Sung-Ah Park - Klavier

12-13 Uhr

Lieder von Poulenc, Fauré, Strauss, Zemlinsky, Josephine Lang, Margarete Schweikert, Luise Greger, Brahms

Floriane Werner - Sopran

Sung-Ah Park - Klavier

Linoy Galmidi - Sopran

Suryeon Noh - Klavier

Victoria Sommerer - Sopran

Sorim Lee - Klavier

Clara Rohleder - Sopran a.G.

Perrine Lee - Klavier

Johanna Nies - Mezzosopran

Sung-Ah Park - Klavier

13-14 Uhr

Lieder von Narcisa Freixas i Cruells, Matilde Escalas i Chamení, Cécile Chaminade, Alicia de Larrocha, Clara Schumann, Robert Schumann, René Hirschfeld

Teresa Casuso Guinart - Mezzosopran

Sung-Ah Park - Klavier

Scarlett Banks - Sopran

Sung-Ah Park - Klavier

András Adamik - Tenor

Max Grimm - Klavier

14-15 Uhr

Lieder von Enrique Granados, Clara Schumann, María Rodrigo, Pauline Viardot-García, Poulenc, Wagner

Laia Font Cabrera - Sopran

Mami Takeuchi - Klavier

Paula Passelari - Sopran

Perrine Lee - Klavier

Maya Watson - Sopran

Perrine Lee - Klavier

Thalia Azrak - Mezzosopran

Vera Heppt - Klavier

15-16 Uhr

Lieder von Grieg, Fauré, R. Schumann, Brahms, Debussy, Dessau, Moritz Eggert

Anémone Robic - Mezzosopran

Gabrielle Fougner-Økland - Klavier

Lena Weixler - Sopran

Johann Jakob Rahmstorf - Klavier

Iphigenie Worbes - Sopran

Vera Heppt - Klavier

16-17 Uhr

Lieder von Strauss, R. Schumann, Brahms

Nina Schumertl - Mezzosopran

Anil Büyükikiz - Klavier a.G.

Amaya Piolle - Sopran

Mami Takeuchi - Klavier

Felix Schulte - Bariton

Daniel Popov - Klavier a.G.

17-18 Uhr

Lieder von Britten, Bernstein, Liszt

Samuel Robertson - Tenor

Julius Wassenaar - Horn

Thomas Hauschild - Klavier

Florencia Santini - Sopran

Perrine Lee - Klavier

Rachel Ridout – Sopran

Ceren Senyücel – Klavier

18-19 Uhr

Lieder von R. Schumann, Mahler, Brahms, Mendelssohn

Itto Bakir - Sopran

Samuel Waffler - Klavier a.G.

Ellert Blær Guðjónsson - Bariton

Gabrielle Fougner- Økland - Klavier

Tom Nicholson - Bariton

Ceren Senyücel - Klavier

Amaya Piolle - Sopran

Anémone Robic - Mezzosopran

Johanna Nies - Mezzosopran

Lucas Reis - Bariton

Christian Hornef - Klavier

19.30 Uhr

Abschlusskonzert

Lieder von Mozart, Schubert, Brahms, Verdi, Schumann, Mendelssohn, Wagner, Mahler, Berg, Pauline Viardot-García

Marie Henriette Reinhold - Mezzosopran

Alexander Schmalcz - Klavier

***

Bundesweiter Aktionstag

KUNST. MACHT. MENSCHLICHKEIT.

Donnerstag, 27. November 2026, 10-16 Uhr, HMT Leipzig, Grassistr. 8:

Musikhochschulen setzen Zeichen gegen Machtmissbrauch

Bundesweiter Aktionstag „KUNST. MACHT. MENSCHLICHKEIT.“

Machtmissbrauch ist ein strukturelles Problem, auch an Hochschulen und besonders dort, wo enge Lehr- und Lern-Beziehungen bestehen. Machtgefälle und Abhängigkeitsverhältnisse können Missbrauch begünstigen – nicht nur in Extremfällen. Die Hochschule für Musik und Theater Leipzig beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag der deutschen Musikhochschulen unter dem Motto „KUNST. MACHT. MENSCHLICHKEIT.“ am 27. November 2025.

Der Aktionstag an der HMT Leipzig findet von 10 bis 16 Uhr statt und richtet sich primär an Studierende, Lehrende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Service, Verwaltung und Technik. Mit Vorträgen, Workshops und einem Nachmittagsprogramm, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, schafft die HMT Leipzig Formate und Räume, in denen sich Teilnehmende mit den Facetten von Macht und Diskriminierung auseinandersetzen und über präventive Handlungsmöglichkeiten reflektieren.

Für die Öffentlichkeit gibt es die Möglichkeit, um 14 Uhr im Großen Saal der HMT Leipzig (Grassistraße 8) die audiovisuelle Performance „Wir werden nie alle Stimmen hören“ zu besuchen – ein symbolischer Versuch, Erfahrungen mit Machtmissbrauch hör- und sichtbar zu machen. Anmeldungen werden unter vertrauensteam@hmt-leipzig.de entgegengenommen.

Nachdem die Rektorenkonferenz der Musikhochschulen (RKM) im Mai 2024 einstimmig ein Positionspapier zum Umgang mit Machtmissbrauch an den deutschen Musikhochschulen beschlossen und daran anknüpfende Handlungsempfehlungen entwickelt hat, gehen alle 24 Hochschulen am 27. November 2025 gemeinsam einen wichtigen Umsetzungsschritt und setzen mit einem bundesweiten Aktionstag ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch.

„Wir werden alles dafür tun, dass an den deutschen Musikhochschulen ein Umfeld vorhanden ist, das von Respekt, Vertrauen, Toleranz und Menschlichkeit geprägt ist“, so Prof. Christian Fischer, Vorsitzender der RKM.

Mit dem Aktionstag setzt die Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen ein öffentlich sichtbares Zeichen für eine offene Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen, für Prävention und strukturellen Wandel – intern wie extern.

Kontakt zum Programm:

Carmen Maria Thiel

carmen-maria.thiel@hmt-leipzig.de

Pressekontakt:

Dr. Katrin Schmidinger

-Pressereferentin-

Hochschule für Musik und Theater

"Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Grassistr. 8

04107 Leipzig

Tel. 0341 / 2144-645

Fax: 0341 / 2144-521

e-mail: presse@hmt-leipzig.de

Konzert

Hochschulsinfonieorchester im Gewandhaus

Freitag, 14.11.2025, 19.30 Uhr, Gewandhaus zu Leipzig, Augustusplatz 8, Großer Saal

Sinfoniekonzert

Hochschulsinfonieorchester

Leitung: Prof. Matthias Foremny/Studierende

Solistin: Yijea Han (Meisterklasse Oboe bei Prof. Nick Deutsch)

Programm:

Richard Strauss (1864-1949): Tondichtung „Don Juan“ op. 20

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970): Konzert für Oboe und kleines Orchester (1952)

César Franck (1822-1890): Sinfonie d-Moll (FWV 48)

Die Tondichtung „Don Juan“ – die zweite von Richard Strauss – entstand 1888/89, wobei dem Komponisten erste Ideen dazu während seiner zweiten Italienreise 1888 in Padua kamen, als er sich mit dem gleichnamigen Gedichtfragment von Nikolaus Lenau befasste.

Bereits am 13. November 1889, zwei Tage nach der Uraufführung, schrieb Strauss an seinen Vater: „Don Juan-Erfolg großartig, das Stück klang zauberhaft und ging ausgezeichnet und entfesselte einen für Weimar ziemlich unerhörten Beifallssturm.“ Das war ein beachtlicher Erfolg, schließlich war Strauss erst seit zwei Monaten am Weimarer Hof als 2. Kapellmeister tätig. Dabei hatte der Komponist an Schwierigkeiten für die Orchestermusiker nicht gespart, wie er selbst bekannte: „Die armen Hornisten und Trompeter taten mir wirklich leid. Die bliesen sich ganz blau, so anstrengend ist die Geschichte, es ist nur Glück, daß das Stück so kurz ist.“ Darauf antwortete der Vater: „Hoffentlich wirst Du durch die Aufführung überzeugt worden sein, daß Du künftig mit der Behandlung des Bleches etwas sparsamer und vorsichtiger sein mußt […].“

In dieser 17-minütigen „Geschichte“ geht es um den in der europäischen Dichtung zahlreich thematisierten Frauenhelden, der als Don Juan oder Don Giovanni bekannt ist. Strauss’ Werk fußt (außer auf dem Lenau-Gedicht) noch auf dem Drama „Don Juans Ende“ (1884) von Paul Heyse, das wohl den allerersten Impuls für das Werk gab.

In der Auseinandersetzung mit der musikalischen Avantgarde fand Bernd Alois Zimmermann zu einem ganz eigenen Stil. Sein bekanntestes (und ein zentrales Werk des 20. Jahrhunderts) ist die 1965 erfolgreich uraufgeführte Oper „Die Soldaten“ nach einem Drama von Jakob Lenz. Eigentlich wollte Zimmermann Theologie studieren, immatrikulierte sich dann aber an der Kölner Musikhochschule.

Das rund 15-minütige Konzert für Oboe und kleines Orchester entstand 1952 als Auftragswerk für den Südwestfunk (SWF) Baden-Baden. Widmungsträger ist der österreichische Dirigent Hans Rosbaud, der das Werk im gleichen Jahr bei den Donaueschinger Musiktagen uraufführte. Zimmermann, der für die Bühne, aber auch für Rundfunk und Fernsehen komponierte, wurde 1958 Kompositionsprofessor in Köln. Wenige Jahre vor seinem Tod quälten ihn zunehmend Depressionen und ein Augenleiden. Im Sommer 1970 nahm er sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben.

Zimmermann äußerte sich zu seinem Opus wie folgt:

„Dem Werk liegt eine einheitliche 12-Tonreihe zugrunde, welche so angelegt ist, daß Zitate aus Strawinskys ‚Sinfonie in C‘ verwendet werden konnten, wie das im ersten Satz in sehr aufgelockerter spielerischer und ironischer Form der Fall ist. […] Der Grundton des Werkes ist von heiterer und versonnener Anmut; das Lyrische hat darin ebenso Platz wie die virtuose Brillanz des Soloinstruments, welchem außergewöhnliche Aufgaben gestellt werden, zu deren Bewältigung es eines Solisten von hohem Rang bedarf.“

Die wichtigsten Kompositionen des deutschstämmigen, jedoch in Lüttich (Belgien) geborenen Musikers César Franck entstanden erst in den letzten 15 Jahren seines Lebens. Bereits während der Pariser Studienzeit hatte er eine Sinfonie G-Dur geschrieben, die zwar 1841 aufgeführt wurde, aber später keine Rolle mehr spielte. So wandte sich Franck dieser Gattung erst wieder in den 1880er Jahren zu, als er mehrere Sinfonische Dichtungen verfasste. Doch zu seinen Lebzeiten hatte Franck das Pech, kaum als Komponist beachtet zu werden: Damals waren vor allem Opern gefragt!

Wie Zimmermann unterrichtete der Organist später an seiner einstigen Ausbildungsstätte und legte viel Wert auf Improvisation. Die Sinfonie d-Moll beendete er 1888 und widmete sie seinem Schüler Henri Duparc. Am 17. Februar 1889 – im Jahr vor Francks Tod – wurde sie am Conservatoire uraufgeführt, was jedoch in einem Desaster endete: Seine Kollegen hatten dafür nur Spott übrig. Erst nach 1900 fand das Werk (u.a. dank Francks berühmtem Schüler Claude Debussy) Eingang in die Konzertprogramme und zählt heute zu den bedeutendsten französischen sinfonischen Werken.

Welches Instrument Franck unterrichtete, zeigt sich in der Sinfonie in einer blockhaften Verwendung von Streichern, Holz- und Blechbläsern, die an das Registrieren einer Orgel erinnern.

Das HSO leitet am 14.11.2025 im Gewandhaus Dirigierprofessor Matthias Foremny.

Karten zu 16 € zzgl. VVK-Gebühr, Ermäßigung für Berechtigte an der Gewandhauskasse unter Tel. 0341/1270-280. Ermäßigung mit der KlassikMatch Card von Oper und Gewandhaus für alle unter 30.

Am 15.11.2024, 19.30 Uhr wird das Konzert in der HMT wiederholt.

Karten zu 13 €, ermäßigt 8,50 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter https://hmt-leipzig.reservix.de/events

Studioproduktion

Benjamin Britten: The Turn of the Screw

Freitag, 14.11.2025, 19.30 Uhr

Samstag, 15.11.2025, 15.30 Uhr

Sonntag, 16.11.2025, 15.30 Uhr

Montag, 17.11.2025, 18.00 Uhr, Dittrichring 21, Blackbox (-1.33)

Studioproduktion

Benjamin Britten (1913-1976): The Turn of the Screw

Inszenierung: Michael Höppner

Musikalische Leitung: Prof. Ulrich Pakusch

Projekt der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater

Von der Kammeroper „The Turn of the Screw“ gibt es verschiedene deutsche Titel: „Die Drehung der Schraube“, „Die sündigen Engel“ oder „Die Besessenen“. Das Werk von Benjamin Britten basiert auf der gleichnamigen Novelle oder auch Spukgeschichte des amerikanisch-britischen Schriftstellers Henry James aus dem Jahr 1898 und wurde 1954 in Venedig erstmals auf die Opernbühne gebracht.

Eine junge Gouvernante kommt neu in ein altes englisches Landhaus, um dort die beiden Waisenkinder Flora und Miles zu betreuen. Außer den Kindern ist dort nur noch die alte Haushälterin Mrs. Grose anwesend. Es dauert nicht lange, bis die Gouvernante merkt, dass es in dem Haus nicht mit rechten Dingen zugeht – Flora und Miles stehen offensichtlich unter dem unheilvollen Einfluss von zwei Geistern: dem ehemaligen Dienstboten Peter Quint und der vorherigen Gouvernante Miss Jessel, die ein Liebespaar waren und vor einiger Zeit zu Tode kamen. Bei dem Versuch der neuen Gouvernante, die Kinder vor den Gespenstern zu retten, stirbt jedoch auch Miles …

In der HMT wurde diese Oper bereits einmal im Jahr 2004 gezeigt und steht nun erneut und in einer anderen Inszenierung für vier Vorstellungen auf dem Spielplan.

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter www.reservix.de

Tromlitz-Festival

Konzert in der HMT

Samstag, 8.11.2025, 19.30 Uhr, Grassistr. 8, Großer Saal

Konzert zum 300. Geburtstag von Johann George Tromlitz (1725-1805) – Flötenvirtuose und Flötenbauer

Mitwirkende: Flötengruppe des Gewandhausorchesters und Flötenklasse der HMT

Im November 2025 jährt sich der Geburtstag von Johann George Tromlitz zum 300. Mal – ein herausragender Moment in der Geschichte der Querflöte! Tromlitz – Flötenvirtuose, Flötenbauer, Lehrer, Herausgeber und Komponist – gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der Leipziger Flötenkunst im 18. Jahrhundert und genoss internationale Anerkennung.

Aus diesem Anlass lädt die Flötenklasse der HMT Leipzig gemeinsam mit der Flötengruppe des Gewandhausorchesters zum Flötenfestival „Tromlitz 300“ ein, das am 8. und 9.11.2025 in Leipzig stattfinden wird.

Tromlitz war nicht nur Soloflötist der 1743 gegründeten Konzertgesellschaft „Das Große Concert“ (Vorgängerinstitution des 1781 gegründeten Gewandhausorchesters), sondern auch ein wichtiger Innovator. Besonders seine Weiterentwicklungen der Querflöte, insbesondere die Einführung der achtklappigen Flöte (Vorläufer der modernen Böhmflöte), haben das Flötenspiel nachhaltig beeinflusst. Die Intonation in allen 24 Tonarten, die auf diesem Instrument nun möglich gemacht wurde, entsprach der Schule, die auch Wolfgang Amadeus Mozart vertrat und in Wien unterrichtete. Zudem prägte seine Philosophie des solistischen Spiels (heller, metallischer, dennoch singender, sanfter und biegsamer Flötenton) die Aufführungspraxis seiner Zeit und darüber hinaus.

Das Festival widmet sich Tromlitz’ vielseitigem Erbe. Auf dem Programm stehen mehrere Konzerte an traditionsreichen Leipziger Orten wie dem Schumann-Haus, dem Grassimuseum und der HMT Leipzig. Übrigens war Tromlitz der Urgroßvater von Clara Schumann!

Meisterkurse, Workshops und Ausstellungen werden das Festival ergänzen.

Tromlitz’ Werke, die heute in Bibliotheken in Berlin und Dresden aufbewahrt werden, erscheinen 2025 in Neupublikationen. „Tromlitz 300“ wird also ein ausgedehntes Geburtstagsfest!

Weitere Details und Informationen zum gesamten Tromlitz-Festival am 8. und 9. November 2025 unter: www.tromlitz300.com

Karten für das Konzert am 8.11. in der HMT zu 7 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter

Konzert

anlässlich des 150. Geburtstages des Komponisten Mikolajus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)

Mittwoch, 22.10.2025, 19.30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

In seinem Heimatland Litauen gilt der Spätromantiker Mikolajus Konstantinas Čiurlionis (siehe Foto) als Nationalkomponist und ist auch als Maler bekannt. Auf beiden Gebieten zeigte er schon früh seine Begabung. Besonders interessierte er sich für die Natur. So trägt eines seiner ersten Werke für Orchester den Titel „Miške“ („Im Wald“).

Čiurlionis studierte zunächst in Warschau, dann 1901/02 unter der Inskriptionsnummer 8445 am Leipziger Konservatorium. An letzterem schrieb er sich jedoch unter dem Nachnamen Czurlanis ein.

Der Komponist experimentierte gerne mit Klangfarben und bezeichnete seine Gemälde, die in Russland und Polen ausgestellt wurden, sogar zuweilen als „Sonaten“. Synästhesie, also Farben in der Musik zu hören (wie es auch bei dem russischen Komponisten Alexander Skrjabin der Fall war), prägte sein Schaffen.

Im Alter von nur 35 Jahren starb Čiurlionis an einer Lungenentzündung. Seine Musik wurde erst nach seinem Tod bekannt – zunächst zwischen 1918 und 1940, als Litauen rund zwei Jahrzehnte erstmals in seiner Geschichte unabhängig war. Mit dem Einmarsch der Roten Armee begann jedoch eine Zeit der Unterdrückung durch die Sowjetunion. Erst seit 1990 ist das Land wieder eigenständig, und die Kompositionen von Čiurlionis, dessen Geburtstag sich 2025 zum 150. Mal jährt, spielen wieder eine größere Rolle.

An der HMT hatte es bereits im Mai 2025 ein kleineres Konzert zu Ehren des litauischen Musikers gegeben.

Am Mittwoch, 22.10. ab 19.30 Uhr erklingen im Großen Saal der HMT, Grassistraße 8 Werke für Streichquartett und Klavier sowie Improvisationen zu Themen von Mikolajus Konstantinas Čiurlionis mit Prof. Michael Wollny (Klavier) und Prof. Thomas Lennartz (Orgel) sowie andere Kompositionen. Außerdem wird eine Čiurlionis-Plakette enthüllt.

Eintritt frei

Fachtag Musikpädagogik an der HMT Leipzig

Thema: „Zukunft gestalten – Strategien zur Nachwuchsförderung und Mentoring in der Musikpädagogik"

Am 19. September 2025 findet an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig der zweite Fachtag Musikpädagogik statt. Unter dem Motto „Zukunft gestalten – Strategien zur Nachwuchsförderung und Mentoring in der Musikpädagogik“ werden aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für die Sicherung des musikpädagogischen Nachwuchses diskutiert.

Der Fachtag knüpft an die erfolgreiche Auftaktveranstaltung im Oktober 2024 an, die unter dem Titel „Chancen und Herausforderungen eines Traumberufs“ zentrale Probleme des Fachkräftemangels in der Musikpädagogik beleuchtete. Dabei wurden erste Handlungsoptionen entwickelt und der Auftrag formuliert, ein langfristig angelegtes Mentoren-Programm in Sachsen zu etablieren. Dieses soll als fester Bestandteil der musikalischen Bildungslandschaft dazu beitragen, junge Menschen für den Beruf zu gewinnen und nachhaltig zu begleiten.

„Die Sicherung des musikpädagogischen Nachwuchses ist eine der größten bildungspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Fachtag setzen wir ein klares Signal: Nur wenn alle Institutionen der musikalischen Bildungslandschaft zusammenarbeiten, können wir dem Fachkräftemangel wirksam begegnen. Der Fachtag ist ein wichtiger Schritt, um Synergien zu nutzen und ein Mentoren-Programm als tragfähiges Modell in Sachsen zu verankern“, betont Katja Mangold, Landeskoordinatorin für musikalische Bildung beim Sächsischen Musikrat.

Der Fachtag ist eine Kooperation der Landeskoordinierungsstelle Musikalische Bildung am Sächsischen Musikrat, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der Hochschule für Musik Dresden sowie der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.

Termin:

Freitag, 19. September 2025, 10.00 - 16.00 Uhr

Ort:

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig, Grassistr. 8, 04109 Leipzig

Informationen & Anmeldung:

Kristina Patzelt, Zentrum für Nachwuchsförderung, HMT Leipzig

Telefon: 0341 - 21 44 830

Website: https://www.hmt-leipzig.de/hochschule/zentren-netzwerke/zfn/kontakt

Orgelakademie

IX. Europäische Orgelakademie in Leipzig vom 26. Juli bis zum 10. August 2025

Seit 2007 bietet die Europäische Orgelakademie an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig hochkarätige Konzerte und Meisterkurse unter der künstlerischen Leitung von Prof. Stefan Engels (bis 2015) und Prof. Dr. Martin Schmeding (seit 2017). Dabei kommen nicht nur die beiden hochwertigen Instrumente der HMT selbst, die Eule-Orgel im Großen Saal und die Collon-Orgel im Kammermusiksaal, zum Einsatz – der Unterricht findet auch an den großen Orgeln Leipzigs in der Thomas- oder der Michaeliskirche sowie im Umland, beispielsweise an den Silbermann-Orgeln in Rötha, der Vleugels-Orgel in der Schlosskirche Chemnitz oder der historischen Richter-Orgel im Pomßen statt. So lernen die Studierenden eine Vielzahl von Registerkombinationen, Orgelbaustilen und Interpretationsweisen kennen.

Die inzwischen IX. Europäische Orgelakademie wird vom 16. Juli bis zum 10. August 2025 veranstaltet. Gastdozenten sind Pier Damiano Peretti (Wien), Ben van Oosten (Den Haag), Isabelle Demers (Montreal/Kanada), Daniel Moult (Birmingham), Nathan Laube (Rochester/USA), Maurizio Croci (Mailand) und Jean-Baptiste Robin (Versailles).

Neben den Meisterkursen stehen auch zahlreiche öffentliche Konzerte und Vorträge an verschiedenen Orten in Leipzig und außerhalb auf dem Programm.

https://www.hmt-leipzig.de/veranstaltungen

***

Sa., 26.7.2025, 15:00 Uhr, Thomaskirche Leipzig

Dozentenkonzert Pier-Damiano Peretti (Wien)

„Chromatisch Dramatisch“

Werke von Ottorino Respighi, Arnold Schönberg und J. S. Bach

In Kooperation mit dem Bach-Orgel-Festival

Tickets 15,-€/erm. 10,-€

Leipzig-Pass: 5,-€

https://www.thomaskirche.org/erleben/kalender

Mo., 28.7.2025, 17:00 Uhr, Nikolaikirche Leipzig

Dozentenkonzert Ben van Oosten (Den Haag)

Werke von Marcel Dupré, César Franck und Louis Vierne

Tickets: 15,-€/erm. 10,-€

Di., 29.7.2025, 20:00 Uhr, Neue Propsteikirche St. Trinitatis Leipzig

Teilnehmerkonzert I

Eintritt frei

Mi., 30.7.2025, 12:00 Uhr, Michaeliskirche Leipzig

Mittagsmusik

Teilnehmer der Orgelakademie

Eintritt frei

Do., 31.7.2025, 19:30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal

Dozentenkonzert Martin Schmeding

Johann Sebastian Bach – „Anfang und Ende aller Musik“

Werke von Johann Sebastian Bach

Tickets: Abendkasse HMT

Fr., 1.8.2025, 19:30 Uhr, Naumburg, St. Wenzel

Dozentenkonzert Isabelle Demers (Kanada)

„Die drei Bs“

Werke von J. S. Bach, Georg Böhm, Johannes Brahms

14 € | 10 € ermäßigt

Kartenverkauf bei der Touristinformation Naumburg

(Markt 6, Tel. 03445 273-125, E-Mail: tourismus@naumburg-stadt.de)

oder an der Abendkasse.

https://hildebrandt-orgel.de/internationaler_orgelsommer.html

In Kooperation mit dem Internationalen Orgelsommer an der Hildebrandt-Orgel in St. Wenzel (1746)

Sa., 2.8.2025, 11:30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal und Großer Saal

Teilnehmerkonzert II

Eintritt frei

Sa., 2.8.2025, 15:00 Uhr, Thomaskirche Leipzig

Dozentenkonzert Nathan Laube (Rochester, USA)

„Passacaglissimo“

Werke von J. S. Bach, Max Reger, Dieterich Buxtehude und Franz Schmidt

In Kooperation mit dem Bach-Orgel-Festival

Tickets 15,-€/erm. 10,-€

Leipzig-Pass: 5,-€

https://www.thomaskirche.org/erleben/kalender

Sa., 2.8.2025, 19:30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Transkriptionen für Orgel

Modest Mussorgsky: „Bilder einer Ausstellung" u. a.

Aleksanteri Wallius (Finnland, Meisterklassen-Student an der HMT)

Eintritt frei

Di., 5.8.25, 20:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal und Großer Saal

Teilnehmerkonzert III

Eintritt frei

Mi., 6.8.2025, 12:00 Uhr, Michaeliskirche Leipzig

Mittagsmusik

Teilnehmer der Orgelakademie

Eintritt frei

Mi, 6.8.2025, 20 Uhr, Kathedrale Dresden

Bach und englische Verbindungen

Daniel Moult (Birmingham/Großbritannien)

Werke von Johann Sebastian Bach, John Blow, Samuel Wesley und Felix Mendelssohn Bartholdy

Tickets: 8,- € ermäßigt 6,- €

Do., 7.8.2025, 19:30 Uhr, Nikolaikirche Leipzig

Dozentenkonzert Thomas Lennartz (Leipzig)

„A la Française!“

Werke von Pierre Cochereau, Robert M. Helmschrott und Improvisationen von Thomas Lennartz

Tickets: 15,-€/erm. 10,-€

Fr., 8.8.2025, 19:30 Uhr, Naumburg, St. Wenzel

Dozentenkonzert Jean-Baptiste Robin (Versailles)

„Les dix doigts d'un orchestre“ (Die zehn Finger eines Orchesters)

Werke von Lully, Rameau und Balbastre

14 € | 10 € ermäßigt

Kartenverkauf bei der Touristinformation Naumburg

(Markt 6, Tel. 03445 273-125, E-Mail: tourismus@naumburg-stadt.de)

oder an der Abendkasse.

https://hildebrandt-orgel.de/internationaler_orgelsommer.html

In Kooperation mit dem Internationalen Orgelsommer an der Hildebrandt-Orgel in St. Wenzel (1746)

Sa., 9.8.2025, 18:00 Uhr, Rötha, St. Marien und St. Georgen

Auf dem Gipfel der Genialität

Johann Sebastian Bach – Kunst der Fuge, BWV 1080 & Clavier-Übung III

Dozentenkonzert Maurizio Croci (Mailand)

Tickets: 12 EUR, erm. 10 EUR

So., 10.8.2025, 13:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal und Großer Saal

Teilnehmerkonzert IV

Eintritt frei

Vorträge (Eintritt frei)

So., 27.7.2025, 10:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Pier-Damiano Peretti: „Arnold Schönbergs Variations on a Recitative op. 40: Wege zur Neuausgabe und Gedanken zur Interpretation“

Mi., 30.7.2025, 10:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal

Martin Schmeding: „Johann Sebastian Bach und seine Wurzeln – Wege zum jungen Bach und seinem Werk“

Sa., 2.8.2025, 10:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Isabelle Demers: „Charles-Valentin Alkan and music written for pedal-piano“

So., 3.8.2025, 10:00 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Daniel Moult: English Enigmas! (What to ask when performing Byrd fantasias, Purcell voluntaries, and Elgar's sonata)

So., 3.8.2025, 11:30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Nathan Laube: Deutsches symphonisches Repertoire und Transkriptionen

So., 10.8.2025, 11:30, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Jean-Baptiste Robin: „Jean-Baptiste Robin: Music with and for organ“

So., 10.0.2025, 10:00, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Maurizio Croci: „G. F. Kauffmann’s Harmonische Seelenlust: a new edition and a reference and interpretation guide for the organ music of J. S. Bach's Leipzig period"

Studioproduktion

Jake Heggie: Three Decembers

Freitag, 27.6.2025, 19.30 Uhr

Samstag, 28.6.2025, 19.30 Uhr

Sonntag, 29.6.2025, 19.30 Uhr

Montag, 30.6.2025, 19.30 Uhr, Dittrichring 21, Blackbox (-1.33)

Studioproduktion

Jake Heggie (*1961): Three Decembers

Original mit Instrumentalensemble // Deutsche Erstaufführung!

Inszenierung: Prof. Karoline Gruber

Musikalische Leitung: Prof. Ulrich Pakusch

Projekt der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater

„Three Decembers“ ist eine Kammeroper von Jake Heggie nach einem Libretto von Gene Scheer. Sie basiert auf der unveröffentlichten Geschichte „Some Christmas Letters“ von Terrence McNally. „Three Decembers“ erlebte seine Premiere 2008 an der Houston Grand Opera.

Das zweiaktige Bühnenwerk hat drei Teile, die in den Monaten Dezember der Jahre 1986, 1996 und 2006 – also jeweils im Abstand von 10 Jahren – spielen. Es geht um einen berühmten Broadway-Star namens Madeline Mitchell und ihre zwei erwachsenen Kinder: Sohn Charlie und Tochter Beatrice, die in verschiedenen Städten wohnen. Der Vater starb, als die Kinder noch klein waren. Charlie lebt mit seinem Partner Burt zusammen, dessen Namen sich die Mutter nicht merken kann und bereits damit für Ärger sorgt. Außerdem ist Burt an AIDS erkrankt und wird bald nicht mehr am Leben sein. Beatrice führt eine unglückliche Ehe und hat Alkoholprobleme.

In der Oper wird der Spagat zwischen Karriere und Familienleben von Mutter Madeline erzählt, und es geht um verborgene Wahrheiten wie die eigentliche Todesursache des Vaters und die Suche nach einem heilen Familienleben. Bis zum Schluss der Oper spielt der Weihnachtsbrief eine Rolle, den Madelin jährlich an ihre beiden Kinder schreibt …

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter www.reservix.de

Achtung: begrenzte Platzkapazität!

Konzerte

mit dem Hochschulsinfonieorchester

unten: Albero Quartett mit HMT-Studierenden

Donnerstag, 19.6.2025, 19.30 Uhr

Freitag, 20.6.2025, 19.30 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

Sinfoniekonzert

Leitung: Prof. Matthias Foremny/Studierende

Hochschulsinfonieorchester

Solisten: Albero Quartett (Klasse Prof. Frank Reinecke)

Programm:

Maurice Ravel (1875-1937):

Valses nobles et sentimentales

Erwin Schulhoff (1894-1942):

Konzert für Streichquartett und Bläserensemble WV 97

Robert Schumann (1810-1856):

Sinfonie Nr. 1 B Dur op. 38 („Frühlingssinfonie“)

150 Jahre alt wäre Maurice Ravel im Jahr 2025 geworden. Aus diesem Anlass hat das Hochschulsinfonieorchester eines seiner Werke auf das Programm gesetzt: die „Valses nobles et sentimentales“ („Edle und gefühlvolle Walzer“). Ravel schrieb diese sieben Walzer plus Epilog 1911 zunächst für Klavier und widmete den Zyklus dem Pianisten und Komponisten Louis Aubert, der sie in jenem Jahr auch uraufführte. Zum Titel dieses Opus’ äußerte Ravel: „Der Titel ‚Valses nobles et sentimentales‘ verdeutlich hinreichend meine Absicht, eine Reihe von Walzern im Stile von Schubert zu komponieren. […] Der siebte Walzer erscheint mir als der charakteristischste.“ Nicht nur die Idee, mehrere Walzer als Zyklus zusammenzufassen, stammte von Franz Schubert, sondern dieser hatte bereits selbst 1823 und 1825 Walzer unter den Titeln „Valses Nobles“ und „Valses Sentimentales“ veröffentlicht.

Die Transkription des Klavierwerks für Orchester nahm Ravel ein Jahr später vor und zwar für ein Ballett unter dem Titel „Adélaïde, ou le langage des fleurs“ („Adelaide oder die Sprache der Blumen“) für das Théâtre du Châtelet in Paris. Der Komponist dirigierte die Aufführung selbst.

Die Orchesterfassung der „Valses nobles et sentimentales“ eroberte nach einer Aufführung durch Pierre Monteux 1914 in Paris schnell die Konzertsäle und stellte die ursprüngliche Klavierfassung in den Schatten.

Das etwa 20-minütige Konzert für Streichquartett und Bläser von Erwin Schulhoff entstand 1930. Es besteht aus drei Sätzen und wurde erst ca. 1961 erstmals veröffentlicht. Der in Prag (damals Österreich-Ungarn) geborene deutschböhmische Komponist war jüdischer Abstammung. Nach dem Militärdienst im Ersten Weltkrieg, den er mit Verletzungen überstand, war er in Saarbrücken, Berlin und Dresden tätig und kehrte 1924 nach Prag zurück. Er widmete sich zahlreichen Musikströmungen vom Impressionismus, Dadaismus, über Vierteltonmusik bishin zum Jazz (er schrieb ein Jazz-Oaratorium) und begeisterte sich auch für die Musik von Arnold Schönberg und Alban Berg. 1932 vertonte er gar das „Manifest der Kommunistischen Partei“ als Kantate, wandte sich der Ästhetik des Sozialistischen Realismus zu und schrieb u.a. Kampflieder. Als Kommunist galt seine Musik nach der Machtergreifung Hitlers als „entartet“ und die Aufführung seiner Werke wurde in Deutschland verboten. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei 1939 arbeitete er unter Peudonym als Jazzpianist und wollte in die Sowjetunion übersiedeln. Im Mai 1941 hatte er schon die Staatsbürgerschaft erhalten, doch einen Monat später marschierten die Nazis in dem Land ein. Schulhoff wurde nach Bayern deportiert und starb in einem Internierungslager 1942 an Tuberkulose.

Im Konzert für Streichquartett und Bläserensemble wird die seit dem Barockzeitalter übliche Besetzung Tutti (Orchester) – Solist(en) umgekehrt: Nicht die Solisten werden vom Orchester begleitet, sondern das Bläserensemble vom Streichquartett. Schulhoff hatte den Auftrag erhalten, ein Werk für den tschechischen Rundfunk zu schreiben. Da das Radio damals in den 1920er Jahren noch recht neu und qualitativ eingeschränkt war, schien ihm die Gegenüberstellung von den zwei recht verschiedenen Gruppen Streichquartett und Bläserensemble für dieses Medium besonders geeignet.

Im Januar 1841 schrieb Clara Schumann in das gemeinsame Ehetagebuch: „[…] wenn ein Mann eine Symphonie komponiert, da kann man wohl nicht verlangen, daß er sich mit anderen Dingen abgibt – muß sich doch sogar die Frau hintenangesetzt sehen!“

Schon zwei Monate später wurde die 1. Sinfonie von Robert Schumann im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt. Genauso wie später Johannes Brahms tat er sich mit der Gattung Sinfonie schwer – aufgrund der Maßstäbe, die Beethoven einst gesetzt hatte. Doch wie bei Ravel gibt es auch hier einen Bezug zu Franz Schubert: Nachdem Schumann 1838 in Wien eine bis dahin unbekannte C-Dur-Sinfonie des Komponisten wiederentdeckt hatte, die Mendelssohn 1839 im März und Dezember Gewandhaus postum zur Uraufführung brachte, fühlte sich Schumann ermutigt: „Heute hörte ich in der Probe einiges aus der Sinfonie von Franz Schubert – darin gingen alle Ideale meines Lebens auf … Das hat mich wieder in die Füße gestachelt, um auch bald an die Sinfonie zu gehen …“ Bei der Schubert-Sinfonie handelt es sich um die letzte des Komponisten, die heute als Große C-Dur-Sinfonie (D 944) bekannt ist.

In nur vier Tagen im Januar 1841 erfolgte die Konzeption von Schumanns Erster, die Instrumentierung war im Februar fertiggestellt.

Der Beiname „Frühlingssinfonie“ ist eine Erfindung des Komponisten, wobei er jedoch klarstellte: „Ich schrieb die Sinfonie zu Ende des Winters 1841, wenn ich es sagen darf, in jenem Frühlingsdrang, der den Menschen wohl bis in das höchste Alter hinauf und in jedem Jahr von neuem überfällt. Schildern, malen wollte ich nicht; dass aber eben die Zeit, in der die Sinfonie entstand, auf ihre Gestaltung […] eingewirkt hat, glaube ich wohl.“

Eine wichtige Rolle gespielt hat auch ein Frühlingsgedicht von Adolph Böttger, an dessen Schluss es heißt: „Im Tale blüht der Frühling auf!“ Diese Worte passen metrisch genau auf die Eingangsfanfare der Ersten Schumanns, wobei dieses Thema bis heute als Pausenrufzeichen im Großen Saal des Gewandhauses zu hören ist. Schumanns sinfonischer Erstling wurde schließlich schnell erfolgreich – und dessen Beliebtheit hat sich bis heute erhalten.

Karten zu 13 €, ermäßigt 8,50 €, HMT-Studierende 3 € unter 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter www.reservix.de

Das Konzert am 20.6. ist eine Veranstaltung im Rahmen der „Langen Nacht der Wissenschaften“. In diesem Rahmen werden zudem eine Führung durch das Gebäude Grassistr. 8 und Workshops in der Bibliothek angeboten.

Nähere Infos unter: www.wissen-in-leipzig.de

Examenskonzert

HMT-Studierende und Orchester der Muko

Freitag, 13.6.2025, 19.30 Uhr, Grassistr. 8, Großer Saal

Orchester der Musikalischen Komödie

Leitung: Prof. Matthias Foremny

Solisten:

Maxim Heijmerink – Klavier (Klasse Prof. Markus Tomas)

Dam Choi – Violine (Klasse Prof. Carolin Widmann)

Harim Choi – Viola (Klasse Sara Kim)

David Eliasson Jagla – Fagott (Klasse Prof. Jörg Thomé)

Seit einiger Zeit kooperieren in Leipzig die Hochschule für Musik und Theater und das Orchester der Musikalischen Komödie.

Wie schon im vergangenen Jahr begleiten die Profimusikerinnen und -musiker vier Studierende der HMT, die in diesem Konzert ihr Examen ablegen.

Auf dem Programm stehen das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven, das Doppelkonzert für Violine und Viola von Benjamin Britten und das Fagottkonzert F-Dur von Johann Nepomuk Hummel.

Die Leitung liegt in den Händen von HMT-Dirigierprofessor Matthias Foremny.

Karten zu 13 €, ermäßigt 8,50 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr), unter reservix.de und an der Abendkasse

Zweite Amtszeit

für Prof. Gerald Fauth als Rektor der HMT Leipzig

Prof. Gerald Fauth wurde am 20.5.2025 vom Erweiterten Senat der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig für eine zweite Amtszeit zum Rektor gewählt.

Er ist seit 2020 Rektor der HMT. Diese Amtszeit endet am 31.8.2025. Seine zweite reicht vom 1.9.2025 bis zum 31.8.2030.

Gerald Fauth studierte in seiner Heimatstadt Dresden bei Wolfgang Plehn und Amadeus Webersinke. Nach einem Zusatzstudium am Moskauer Tschaikowski-Konservatorium wurde er 1984 von der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin für die Fachgebiete Kammermusik und Korrepetition als Mitarbeiter verpflichtet.

Nach dem Gewinn mehrerer Wettbewerbe in Barcelona und Leipzig (u. a. 1988 1. Preis als Pianist beim Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb Leipzig) wechselte er in die Fachrichtung Klavier und begann mit dem Aufbau einer eigenen Klavierklasse. 1992 erfolgte die Ernennung zum Professor an der Berliner Hochschule.

Im Jahr 2001 wurde Gerald Fauth an die HMT Leipzig berufen und war seitdem auch in verschiedenen akademischen Ämtern aktiv. Von 2015 bis 2020 gehörte er als Prorektor für Lehre und Studium bereits der Hochschulleitung an.

In den zurückliegenden 45 Jahren gab Gerald Fauth zahlreiche Konzerte als Solist und Kammermusiker in Europa, Asien und Amerika. Er wirkte unter anderem auch als Juror bei nationalen und internationalen Wettbewerben und hat sich darüber hinaus in Meisterkursen einen Namen gemacht. Von 2005 bis 2009 war er künstlerischer Leiter des Euroarts-Festivals in Leipzig, von 2012 bis 2022 betreute er mitverantwortlich die Internationale Mendelssohn-Akademie für Pianisten (IMAL). Zahlreiche Studierende seiner Klasse wurden als Preisträger bei Klavier- und Kammermusikwettbewerben ausgezeichnet.

Während der ersten Amtsperiode von Prof. Gerald Fauth erfolgte beispielsweise die Gründung des Zentrums für Nachwuchsförderung (ZfN). Außerdem konnte MentoringArts (berufsvorbereitendes Programm für HMT-Studierende) verstetigt werden und die Zahl der Deutschlandstipendien erreichte 2024 mit 39 einen Rekordwert. Darüber hinaus war es durch erfolgreiche Stellenvergaben möglich, das Lehrkollegium durch namhafte Künstlerpersönlichkeiten zu verstärken. Dieser Tatsache ist es mit zu verdanken, dass die HMT-Studierenden zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben errangen.

Chorkonzert

Carl Orff: Carmina burana

Dienstag, 27.5.2025, 19.30 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

mit dem Hochschulchor (Choreinstudierung: Tobias Löbner)

Pro Arte Kammerorchester (Institut für Musikpädagogik)

Solistinnen/Solisten: N. N.

Leitung: Peter Sommerer

„Alles, was ich bisher geschrieben und Sie gedruckt haben, können Sie nun einstampfen. Mit Carmina burana beginnen meine gesammelten Werke.“ So schrieb Carl Orff im Anschluss an die Generalprobe zur bevorstehenden Uraufführung am 8. Juni 1937 im Frankfurter Opernhaus an seinen Verleger Ludwig Strecker. Tatsächlich errang das Werk einen unglaublichen Erfolg und verhalf dem Komponisten zum Durchbruch. Denn wer kennt sie heute nicht – Orffs „Carmina burana“?

Textgrundlage bildet eine zwischen 1220 und 1250 wahrscheinlich in der Steiermark entstandene Handschriftensammlung weltlicher Gesänge, verfasst im mittelalterlichen Latein mit altfranzösischen und mittelhochdeutschen Elementen. 1847 war das Manuskript von dem bayerischen Mundartenforscher Johann Andreas Schmeller im Kloster Benediktbeuern (nahe des Starnberger Sees) gefunden worden, und die Gesänge (Carmina) wurden nach dem Fundort Benediktbeuern (burana) „Carmina burana“ genannt. Orff kam 1934 durch einen Antiquariatskatalog in den Besitz dieser Texte. Dabei handelte es sich u.a. um moralisch-satirische Dichtungen, Liebesgedichte sowie Trink- und Spiellieder. Einige Teile waren mit Neumen versehen, also einstimmigen sehr alten Melodien, die Orff aber nicht entzifferte. Ihn interessierten vor allem Rhythmus, Sprache und Bildhaftigkeit der Dichtungen.

Orffs Werk trägt den Untertitel „Weltliche Gesänge für Soli und Chor mit Begleitung von Instrumenten und mit magischen Bildern“. Es ist dreiteilig, wobei der berühmte Chorsatz „O Fortuna“ – eine Huldigung der gleichnamigen Göttin – am Beginn und am Ende der „Carmina burana“ erklingt. Der erste Teil des Werks ist mit „Im Frühling“ („Primo Vere“) überschrieben. Der Mittelteil führt in die Schenke („In Taberna“), während der dritte Teil den Liebeshof („Cour d’amours“) thematisiert. Immer wieder gern gehört sind im Mittelteil der Gesang des Schwans in der Bratpfanne oder des betrunkenen Abts.

Zur Zeit der Uraufführung 1937 wurden die „Carmina burana“ wegen ihres lateinischen Textes und der stark rhythmischen Musik vom damaligen Machtapparat allerdings auch kritisch betrachtet, wenngleich aber nicht verboten. Und bis heute gelten sie sogar als das meist aufgeführte Werk der sogenannten „E-Musik“ des 20. Jahrhunderts.

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 € und HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter reservix.de

NUR NOCH WENIGE RESTKARTEN!

Operette

Dmitri Schostakowitsch:

"Moskau, Tscherjomuschki"

Mittwoch, 30.4.2025, 19 Uhr

Freitag, 2.5.2025, 19 Uhr

Samstag, 3.5.2025, 19 Uhr

Montag, 5.5.2025, 19 Uhr

Dienstag, 6.5.2025, 19 Uhr

Donnerstag, 8.5.2025, 19 Uhr, Grassistraße 8, Großer Saal

Inszenierung: Beverly Blankenship

Musikalische Leitung: Prof. Matthias Foremny

Hochschulsinfonieorchester, Chor, Solistinnen und Solisten der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater

Projekt Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater

Im Mai steht wieder das große Opernprojekt der Fachrichtung Klassischer Gesang/Musiktheater auf dem Veranstaltungsplan. An sechs Abenden zeigen die Studierenden als Solistinnen und Solisten sowie im Ensemble, was sie in den letzten Wochen auf der Bühne des Großen Saales geprobt haben. Begleitet werden sie vom Hochschulsinfonieorchester.

Gespielt wird anlässlich des 50. Todestages von Dmitri Schostakowitsch seine dreiaktige Operette „Moskau, Tscherjomuschki“ in einer Kammerorchester-Version.

Die Uraufführung fand 1959 im Operettentheater Moskau statt. Tscherjomuschki (deutsch: Traubenkirsche oder Kirschgarten) ist eine Trabantenstadt im Südwesten von Moskau, wo von 1956 bis 1959 während der etwas gemäßigteren Ära unter der Regierung Chruschtschow die erste Plattenbauwohnsiedlung geschaffen wurde, um überbevölkerte Stadtteile zu entlasten. Die Siedlung bestand aus 13 vierstöckigen und 7 achtstöckigen Gebäuden (heute ist dort die Firmenzentrale von Gazprom untergebracht). Die Handlung von Schostakowitschs einziger Operette spielt, wie der Titel sagt, eben dort in Tscherjomuschki.

Inhaltlich geht es daher um das Thema Wohnungsnot – hier auf heitere und sarkastische Weise. Vor jenem Neubaugebiet stehen die Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen an und warten auf ihre Wohnungsschlüssel. Dargestellt werden exemplarisch das Ehepaar Sascha und Mascha (leben noch getrennt voneinander in Wohnheimen), der ältere Semjon Barburow und seine selbstbewusste, wütende Tochter Lidotschka (ihre Wohnung wurde abgerissen) und der Funktionär Fjodor Drebednjow mit seiner Frau Wawa (lieben Luxus und wünschen sich eine größere Bleibe). Ein korrupter Beamter und ein Hausmeister behindern jedoch die Wohnungssuchenden …

Auch musikalisch zeigt Schostakowitsch einmal mehr seine Begabung für Satire, obwohl er sich Jahre zuvor mit seiner gesellschaftskritischen Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ bei Stalin unbeliebt gemacht und seitdem keine Bühnenmusik mehr komponiert hatte.

Ihre deutschsprachige Erstaufführung in Leipzig erlebte die Operette übrigens 1962 am Theater „Kleines Haus Dreilinden“, dem Vorgänger der Musikalischen Komödie.

ACHTUNG: Die Premiere am 30. April, 19 Uhr, ist eine Benefizveranstaltung der Leipziger Stadtbau AG. Alle Erlöse kommen der Stiftung der HMT zugute.

Karten zu 15 €, ermäßigt 11 €, HMT-Studierende 3 € unter Tel. 0341/2144-615 (Mo-Fr 13-15 Uhr) und unter reservix.de

Oper Alte Musik

"Venus and Adonis" – Opern-Pasticcio

Mittwoch, 9.4.2025,

Donnerstag, 10.4.2025,

Freitag, 11.4.2025, jeweils 19.30 Uhr, Dittrichring 21, Blackbox (-1.33)

Musikalische Leitung: Prof. Stephan Rath

Regie: Marie Nandico

Fachrichtung Alte Musik (Gesangssolistinnen/-solisten und Orchester) in Zusammenarbeit mit den Fachrichtungen Dramaturgie und Klassischer Gesang/Musiktheater

Opern-Pasticcio mit Werken von J. Blow, J. C. Pepusch, H. Desmarets und G. F. Händel

Der Mythos um Venus und Adonis ist ein Zeugnis zeitloser Fragen des menschlichen Zusammenlebens. Die leidenschaftliche Liebe zwischen der Göttin und dem schönen Jüngling zieht Konflikt und Tod nach sich – und Adonis muss für seine Schönheit mit dem Leben bezahlen.

Die Inszenierung von Marie Nandico, Alumna der HMT, untersucht den Mythos mit Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen Liebe und Gewalt, Wohlwollen und Neid, Krieg und Opfer.

Karten zu 10 €, ermäßigt 7 €, HMT-Studierende 3 €

Achtung: begrenzte Platzkapazität!

weitere Aufführungen: 31. Mai, 19.30 Uhr und 1. Juni, 19.30 Uhr in der Blackbox sowie am 20. Juni beim Alte Musik Fest im Grassimuseum