Dramaturgie Workshops & Vorträge

Auf dieser Seite finden Sie Vorträge, Workshops und Tagungen des Fachbereichs Dramaturgie.

Wintersemester 2025/26

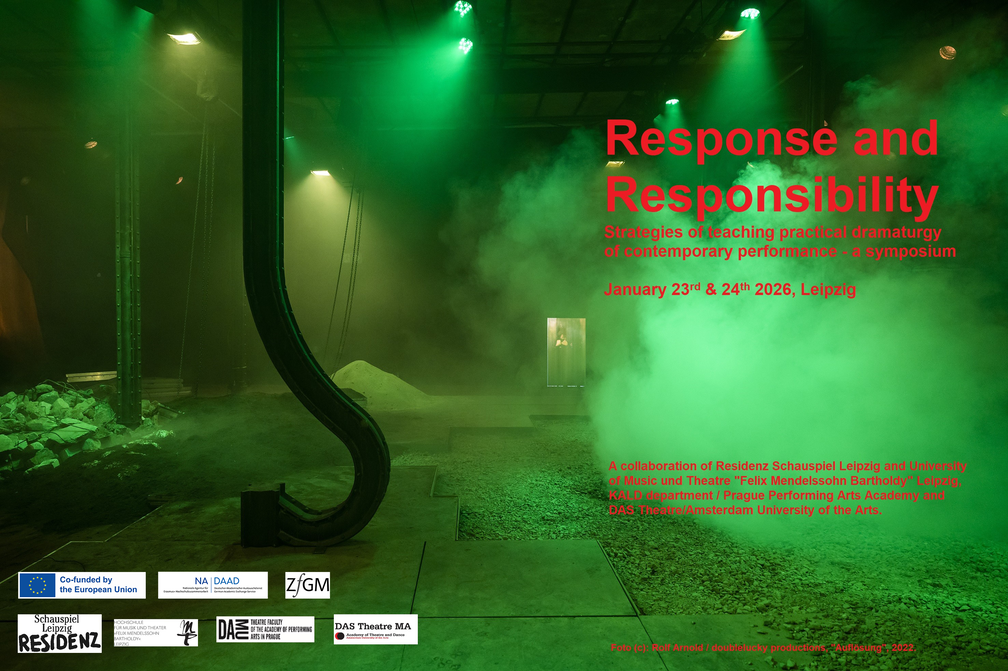

"Supposing no one asked a question. What would be the answer." (Gertrude Stein, Useful Knowledge)

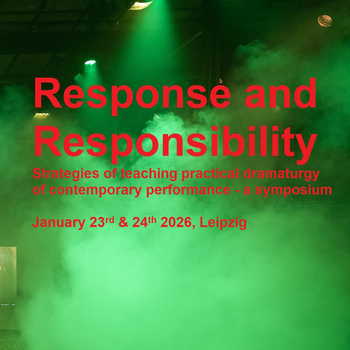

The symposium around the notions of “response and responsibility” looks at the strategies of applied dramaturgy teachers in a rapidly changing world. Dramaturgy teachers train students in critical and creative abilities. As theatre schools send new generations into the field, the demand for artistic risk and openness to emerging themes has never been more urgent.

What kind of flexibility is required from tomorrow’s dramaturges? What kind of ethics? Which strategies have we developed to encourage ourselves and our students and to interrupt any sort of self-fulfilling dynamics? How do we take responsibility, when we do not know what we are responding to?

For which theatres do we train dramaturges? What are the current and foreseeable future employment opportunities and what artistic demands do we pursue in our training programmes at the various locations?

The first issue of the symposium on teaching contemporary dramaturgy in Prague 2025 was entitled “between presence and meaning”, which raised fundamental questions about dramaturgical practice. The different contributions from all over Europe and beyond made it clear that dramaturgy, as a responsive artistic practice, recognises a variety of different approaches that are regionally specific.

The exchange about the different practices, approaches and methods of teaching will be presented and deepened in the second issue of the symposium in Leipzig in January 2026. We will consider how regional cultural perspectives, theatre-making practices, production conditions, and networks are shaped by—and respond to—specific political and economic contexts. Last but not least, the symposium will provide an opportunity to think together about strategies for responding to the current rapid changes in the theatre and cultural landscape, and how we can act in solidarity and develop resilience.

This symposium aims to provide a platform for teachers of practical dramaturgy to exchange good practices, bad experiences and unresolvable problems connected to teaching practical dramaturgy; to talk about specific practical tasks, as well as organisation of individual courses. The sessions will consist of short 15 min max presentations of methods and strategy demonstrations that will provide a basis for discussion.

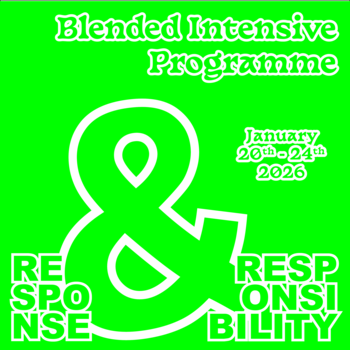

The symposium will be part of an Erasmus-Blended Intensive Program (BIP) from January 20th to 24th for teachers and students of dramaturgy. The BIP participation enables to apply for Erasmus-mobility funding at your local institution also for students. Students get 3 credit points (ECTS) for the BIP. If the dramaturgy department of your academy is interested in joining the BIP please contact us before June 8th for further information.

The symposium is organized by Residenz Schauspiel Leipzig and Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig in collaboration with the KALD department / Prague Performing Arts Academy and DAS Theatre/Amsterdam University of the Arts.

Conveners: Thomas Frank and Dr. Dag Kemser

Additional committee: doc. Miguel Melgares, doc. MgA. Sodja Zupanc-Lotker, and MgA. Mgr. Marta Ljubková, Ph.D., Prof. Dr. Annette Storr, Prof. Dr. Christian Pischel.

complete programme

Als Teil des Symposiums "Response and Responsibility" treffen sich in Leipzig Studierende und Lehrende verschiedener europäischer Theaterhochschulen, um an einem gemeinsamen Austauschprogramm teilzunehmen.

Teilnehmende Hochschulen sind:

VSMU Academy of Performing Arts/Theatre Bratislava

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

Malmö Theatre Academy/University Lund

The Academy of Performing Arts in Prague/Theatre Faculty (DAMU)

Latvian Academy of Culture Riga

Estonian Academy of Music and Theatre Tallin

Das Projekt wird gefördert von:

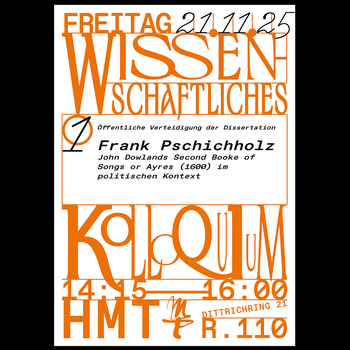

Das Wissenschaftliche Kolloquium ist hochschulöffentlich und findet am 21.11.25 ab 14:15 im Gebäude am Dittrichring 21 in Raum 110 statt.

Grafik: Rieke Bogena

Sommersemester 2025

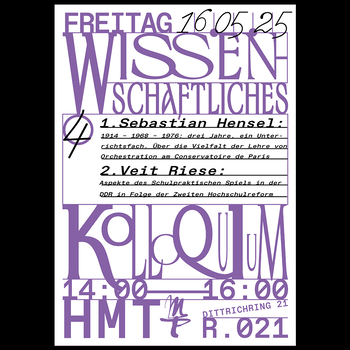

1. Sebastian Hensel: 1914 – 1968 – 1976: drei Jahre, ein Unterrichtsfach. Über die Vielfalt der Lehre von Orchestration am Conservatoire de Paris (Musikwissenschaft)

2. Veit Riese: Aspekte des Schulpraktischen Spiels in der DDR in Folge der Zweiten Hochschulreform (Musikpädagogik)

Das Wissenschaftliche Kolloquium ist hochschulöffentlich und findet am 16.05.25 ab 14:00 im Gebäude am Dittrichring 21 in Raum 021 statt.

Grafik: Rieke Bogena

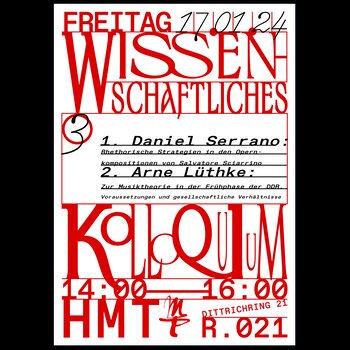

WINTERSEMESTER 2024/25

1. Daniel Serrano: Rhetorische Strategien in den Opernkompositionen von Salvatore Sciarrino

2. Arne Lüthke: Zur Musiktheorie in der Frühphase der DDR. Voraussetzungen und gesellschaftliche Verhältnisse

Das Wissenschaftliche Kolloquium ist hochschulöffentlich und findet am 16.05.25 ab 14:00 im Gebäude am Dittrichring 21 in Raum 021 statt.

Thomas Pauschert: Choralbegleitung in Gemeindegesang und Figuralmusik im 18. und 19. Jahrhundert

Das Wissenschaftliche Kolloquium ist hochschulöffentlich und findet am 16.05.25 ab 14:00 im Gebäude am Dittrichring 21 in Raum 021 statt.

Grafik: Rieke Bogena

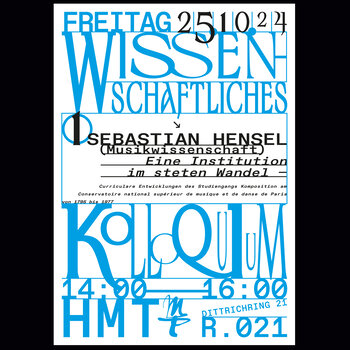

Sebastian Hensel (Musikwissenschaft) stellt sein Dissertationsprojekt zur Entwicklung des Kompositionsstudiums am Pariser Conservatoire vor:

"Eine Institution im steten Wandel. Curriculare Entweicklungen des Studiengangs Komposition am CNSMD Paris (1795-1977)"

Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten.

Grafik: Rieke Bogena

WINTERSEMESTER 2023/24

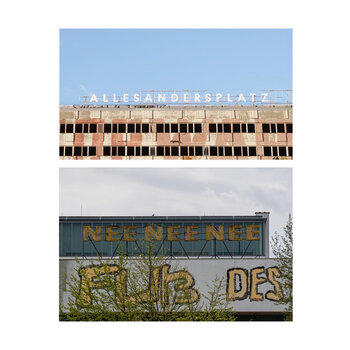

Mit dem Titel „Urbane Praxis und kulturelle Infra-Strukturen“ wollen wir Stichworte aufgreifen, die eine Schnittstelle markieren zwischen künstlerischen Arbeiten und Interventionen im städtischen Raum, sowie zwischen stadtplanerischen Arbeits- und Gestaltungsweisen und Verfahren der Raumerkundung bzw. experimentellen Raumpraktiken.

Zum Launch von MAP #13 sprechen Autor:innen und Gäste:

- Martin Naundorf (Kurator): Strukturwandel mitgestalten: das Festival OSTEN in Bitterfeld-Wolfen

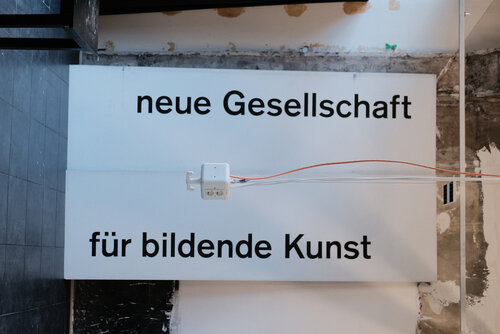

- Adam Page (Hertzsch & Page und station urbaner kulturen/nGbK) und Jochen Becker (station urbaner kulturen/nGbK): Über eine "Schule der Zukunft" für Berlin-Hellersdorf

- Louis Volkmann (Fotograf): robotron-Kantine Dresden, Fotografische Erkundungen

- Barbara Büscher, Annette Menting, Verena E. Eitel, Nadine Kesting Jiménez präsentieren die vierteilige Ausgabe von MAP #13.

Veranstalter:inen: DFG-Forschungsprojekt Architektur und Raum für die Aufführungskünste der HMT und HTWK Leipzig

Eintritt: frei | Ort: Pöge-Haus

Tutorium und Film-Workshop mit Isabel Apel

begleitend zur Lehrveranstaltung "Medien und Krieg" (Prof. Dr. Christian Pischel)

Filmstill von Ella Gronemeyer, Alina Spieler

Am 24.11.23 von 12 bis 19 Uhr in der Stadtwerkstatt, Berlin.

Informationen zur Anmeldung unter:

Barbara.buescher@hmt-leipzig.de; verena-elisabet.eitel@hmt-leipzig.de

Zahlreiche Theater- und andere Kulturhäuser ziehen aufgrund notwendiger Sanierungen oder Umbauten in ein Interim, begeben sich in Gebäude, die zuvor für andere Funktionen genutzt wurden und an Orte, die neue Nachbarschaften mit sich bringen. Welche Möglichkeiten, anderer, neuer Versuche zu Raumgestaltung und Programm können sich mit einem solchen Umzug verbinden?

Das Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ und der Szenografie-Bund laden für einen Tag zu Gesprächen mit Szenograf*innen, Architekt*innen, technischen Leiter*innen, Kurator*innen und Dramaturg*innen ein, um aktuelle Praktiken im Interim vorzustellen und Perspektiven zu diskutieren.

Gemeinsam mit Nina Gühlstorff (Mecklenburgisches Staatstheater), Sebastian Hannak (Staatstheater Kassel), Benjamin Jagdmann (Mecklenburgisches Staatstheater), Alper Kazokoglu (studio umschichten), Annette Maechtel (nGbK Berlin), Bettina Milz (Under Construction/Pina Bausch Zentrum Wuppertal), Kornelius Paede (Staatstheater Kassel), Marianne Rüger (Hütten & Paläste, Berlin) wollen wir uns mit den folgenden Fragen beschäftigen:

Wie anders kann Architektur und Raumordnung – variabel, modular, multifunktional, nachhaltig – aussehen? Welchen Einfluss auf die Gestaltung können und sollten Szenograf*innen dabei haben? Gibt es neue infrastrukturelle Erfordernisse, wie sehen sie aus? Wie sieht der Zugang zu und für die neuen Nachbarschaften aus? Gibt es anderen Raum für experimentierende Dramaturgien und neue kuratorische Initiativen?

Fotos: Jan-Gottfried Esser

Es gibt viele Spielarten des Spiels. Man kann Fußball spielen, Karten spielen, Gitarre spielen. Man kann Sprachspiele machen und Theater spielen. Was wollen wir spielen? Diese Frage taucht zum einen regelmäßig im Gespräch zwischen Dramaturgie und Regie auf, wenn es gilt, eine Position für den Spielplan zu finden. Die Frage fordert aber auch auf, über den Status das Spiels im zeitgenössischen Theater zu reflektieren. In welche Konkurrenzen wird das Spiel durch aktuelle Diskurse um Authentizität, Identität und die Position der Sprecher:innen gebracht? Wir werden uns im Workshop mit dem Spielbegriff auseinandersetzen und selber spielen. Als Material bringen bitte alle Teilnehmer:innen etwas mit, von dem sie der Meinung sind, dass es unbedingt gespielt werden muss. Welche Dinge nehmen wir so ernst, dass wir sie spielen wollen?

David Marton wurde 1975 in Budapest geboren. Dort studierte er zunächst Klavier, anschließend in Berlin Dirigieren und Musiktheaterregie. Seine Theaterarbeit begann er als Pianist bei Regisseuren wie Christoph Marthaler und Frank Castorf. Seit 2004 führt er Regie und experimentiert dabei immer wieder mit der Überschreitung von Gattungsgrenzen. Es entstanden musikalische Projekte an Schauspielhäusern (u.a. Burgtheater Wien, Schauspiel Hannover, Volksbühne Berlin, Königliches Schauspielhaus Kopenhagen, Thalia Theater Hamburg, Münchner Kammerspiele) und in jüngerer Zeit hybride Film-Musiktheater-Inszenierungen an Opernhäusern (Zürich, Lyon, demnächst Staatsoper Berlin).

Fotos: Tabea Wermuth

SOMMERSEMESTER 2023

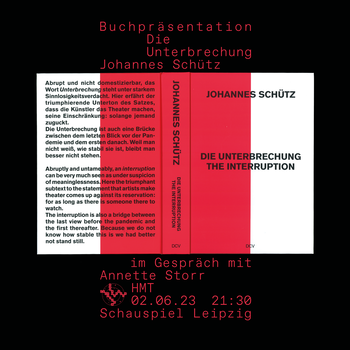

Johannes Schütz (geb. 1950 in Frankfurt am Main, lebt in Berlin) gehört zu den bekanntesten zeitgenössischen Bühnenbildnern und Regisseuren. Seinen Stil könnte man als „einfach, klar und radikal“ bezeichnen. An allen großen Schauspiel- und Opernhäusern im deutschsprachigen Raum, aber auch im Ausland sind die Arbeiten von Schütz zu sehen. Er lernte bei Wilfried Minks und machte 1971 sein erstes Bühnenbild für Luc Bondy. Am Berliner Schillertheater und den Münchner Kammerspielen ging seine Laufbahn als Bühnenbildner weiter, danach war er Ausstattungsleiter am Bremer Theater und am Schauspielhaus Bochum. Von 1992 bis 1998 lehrte Schütz Szenografie am ZKM in Karlsruhe und seit 2010 ist er Professor für Bühnenbild an der Kunstakademie Düsseldorf.

In seinem Buch DieUnterbrechung spricht er mit Annette Storr über seine neuen Bühneninszenierungen, die mit Modellen und Fotografien, aber am häufigsten mit Stills aus den Aufführungen dokumentiert werden. Darunter sind die Stücke Penthesilea von Heinrich von Kleist, Landestheater Salzburg, 2018; Hamlet von William Shakespeare, Schauspielhaus Bochum, 2019; Reich des Todes von Rainald Goetz, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, 2020; Richard II von William Shakespeare, Burgtheater, Wien, 2021 und Der Idiot von Dostojewskij, Thalia Theater, Hamburg, 2021.

WINTERSEMESTER 2022/23

mit

Kirsten Reese (Universität der Künste Berlin)

Moderation: Prof. Dr. Martina Sichardt (Institut für Musikpädagogik)

Anhand von eigenen Werken – Audiowalks, Kompositionen für Instrumente und Medien, Klanginstallationen – werden Strategien des Komponierens mit Klangmaterial aus historischen und thematischen Archiven sowie mit Aufnahmen – field recordings – aus Klangsammlungen dargestellt.

Veranstaltung der Promotionskommission der HMT

KRISTIAN HAJA STELLT SEIN DISSERTATIONSPROJEKT IM WISSENSCHAFTLICHEN KOLLOQUIUM DER HMT VOR:

"Eine nahezu hegemoniale Anschauung durchzieht den musikpädagogischen Diskurs: Eine humanistische Legitimation des Musikunterrichts à la Humboldt dient meist als Ausgangspunkt musikdidaktischer Überlegungen. Eine Analyse von außen, die sozioökonomisch-materialistische und diskursiv-praxiale Faktoren zugleich betrachtet, soll in diesem Versuch den Musikunterricht neu zu definieren, das Entstehen einer performativ-ästhetischen Ethik aus dem semiotischen Gehalt der Kunst nachweisen und diesen zur Grundlage des Musikunterrichts machen."

https://us02web.zoom.us/j/81384246357?pwd=WkFTdG1pRFZiaDR3ME1ibU5JanRiZz09

Prof. Dr. Christoph Hust

Prof. Dr. Annette Storr

mittwochs, 17:00-18:30, online

SOMMERSEMESTER 2022

Dr. Dag Kemser (Dramaturgie) stellt erste Ergebnisse seines Forschungsprojekts zu Darstellungsformen von Kindheit im aktuellen Theater vor.

Offen für alle Interessierten.

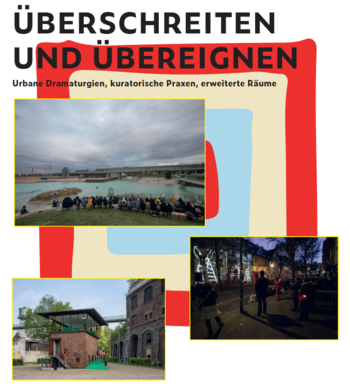

Mit dem Schwerpunkt Urbane Praxis. Neue Kontexte für kulturelle Infrastruktur möchten wir das Verhältnis von künstlerischer, forschender und planerischer Praxis im urbanen Raum zum Thema machen. Wir sehen es in enger Verbindung und als kontextuelle Rahmung unseres aktuellen Forschungsfeldes, der Untersuchung von Häusern und Orten künstlerisch-kultureller Mischnutzungen, deren Zugänglichkeit, Programmierung sowie erweiterte Szenografien. Umnutzungen, Interventionen und Aneignungen von städtischen Orten und Räumen zielen oftmals auf die Aktualisierung und Entwicklung von kultureller Infrastruktur. Die Überschreibung vergangener Nutzungen und Gebrauchsweisen impliziert dabei die Aktivierung und Einbindung von städtischem Wissen u.a. über deren verschiedene historische Schichten.

Mit Beiträgen von: Jochen Becker und Adam Page, Dirk Dobiéy, Agnes Förster, Barbara Holub und Paul Rajakovics, Mandy Knospe, Julia Kurz, Leona Lynen, Tobias Maisch, Marianna Liosi, Isis Rampf, Pablo Santacana López, Marie-Charlott Schube

Vortrag und Diskussion mit:

- Prof. Dr. Anne Holzmüller (Musikwissenschaft, Uni Marburg)

- PD Dr. Britta Neitzel (Medienwissenschaft, Uni Düsseldorf)

Thema: Konzepte von Immersion im Spannungsfeld von Musik und Medientheorie

WINTERSEMESTER 2021/22

Improvisation ist ein schillernder Begriff, der nicht nur in der Musik zuhause, sondern auch bezogen auf Alltagssituationen im Gebrauch ist. Hier wie dort bezeichnet er eine Verhaltensweise, die weniger einem vorab gefassten Plan als den Eingebungen des Moments folgt. In der westlichen von Schriftlichkeit geprägten ‚klassischen‘ Musikkultur stellt die Improvisation ein Randphänomen dar. Ihren anerkannten (westlichen) Ort hat dagegen Improvisation im Jazz, in jazznahen und transkulturellen Idiomen sowie auch in der Kirchenmusik.

Beim genaueren Hinsehen erweist sich aber die Gegenüberstellung von werkbezogenen Aufführungen und Improvisation als ungenau. Nicht nur, dass im Zuge des Interesses

an historischer Aufführungspraxis explizite Improvisationspraktiken wiederentdeckt werden, auch öffnen die Unbestimmtheiten von Partituren den Interpret:innen Raum für (implizite) Improvisationen. Zu dieser Verbindung zwischen Interpretation und Improvisation kommen Impulse aus der zeitgenössischen Musik seit 1950 hinzu, in Kompositionen Raum für Improvisation oder andere Formen der Indetermination zu geben. So wie es auf Seiten von Komposition bzw. Interpretation improvisatorische Öffnungen gibt, lässt sich umgekehrt bezogen auf Improvisationspraktiken ein unterschiedliches Maß idiomatischer Gebundenheit unterscheiden. Es scheint somit sinnvoll, Gebundenheit und Freiheit als zwei Pole aufzu- fassen, zwischen denen sich das Musikmachen bewegt. Die Tagung widmet sich Beispielen musikalischer Improvisationspraktiken, die in öffentlichen Unterrichten, Vorträgen und Diskussionen zugänglich gemacht und auf ihre Vorgaben und Voraussetzungen hin befragt werden.

In dem Eröffnungskonzert am 19.11. treffen die verschiedenen Bereiche der Improvisation, wie sie an der HMT Leipzig gelehrt werden, aufeinander. Am Donnerstag, den 18.11., gibt es eine öffentliche Probe. Als Gast konnten wir Gebhard Ullmann (Berlin) gewinnen.

Programm Konzert & Symposium

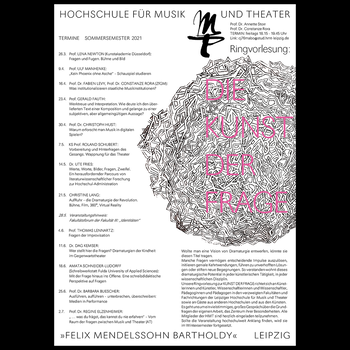

Ringvorlesung von Prof. Dr. phil. Rora & Prof. Dr. phil. habil. Storr

Wollte man eine Vision von Dramaturgie entwerfen, könnte sie diesen Titel tragen.

Manche Fragen vermögen entscheidende Impulse auszulösen, initiieren geniale Kehrtwendungen, führen zu unverhofften Lösungen oder stiften

neue Begegnungen. So verstanden wohnt dieses dramaturgische Potential in jeder künstlerischen Tätigkeit, in jeder wissenschaftlichen Disziplin.

Unsere Ringvorlesung zur KUNST DER FRAGE richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,

Pädagoginnen und Pädagogen in den verzweigten Fakultäten und Fachrichtungen der Leipziger Hochschule für Musik und Theater sowie an Gäste

aus anderen Hochschulen und aus den Künsten.

Es geht uns um ein vielstimmiges, großes Gespräch über die Grundfragen der eigenen Arbeit, das Zentrum ihrer Besonderheiten. Alle Mitglieder

der HMT sind herzlich eingeladen teilzunehmen.

Nach jedem Vortrag, nach jeder Präsentation gibt es eine Diskussion (eine interessierte Befragung), zu Beginn des Sommersemesters einen

Reader mit die Beiträge begleitenden Texten sowie ein vorbereitendes fakultatives Lektüreseminar.

Sollte die Veranstaltung hochschulweit Anklang finden, wird sie im Wintersemester fortgesetzt.

Anmeldung über diese Mailadresse für den Verteiler: cj76mabo@stud.hmt-leipzig.de

Im Kalender der HMT wird am Tag der Veranstaltung der Zoom-Link veröffentlicht: https://www.hmt-leipzig.de/hmt/veranstaltungen

Begleitend zum BA-Seminar „Partizipative Theaterformen“ haben die MA-Studierenden Sofie Boiten, Maria Obermeier und Sophie Steinbeck im Wintersemester 2021/22 das Tutorium „PartyZipation“ angeboten. Teil des Tutoriums war eine Workshop-Reihe mit Künstler:innen aus diesem Feld: SIGNA, machinaEx, Turbo Pascal und Prinzip Gonzo.

SOMMERSEMESTER 2021

Konzeption & Organisation:

Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater Leipzig), Elke Krasny (Akademie der bildenden Künste Wien) und Lucie Ortmann (Schauspielhaus Wien)

Wie lassen sich künstlerische und kuratorische Strategien entwickeln, die die (Stadt)Gesellschaft in neuer Weise involvieren? Welche neuen Praktiken können die monokünstlerisch ausgerichteten Häuser für den Prozess des Überschreitens von Spartengrenzen und institutionellen Festschreibungen öffnen? Wie können sie sich in und mit der Stadt bewegen? Wie können Entscheidungen und Verantwortung neu und anders geteilt werden? Wie und wo werden Formen der Zusammenarbeit erprobt, welche die Künste genauso umfassen wie andere Wissensfelder und stadtgesellschaftliche Anliegen? Wie finden urbane Kulturinstitutionen und selbstkonstituierte Räume ebenso wie Initiativen jenseits der städtischen Zentren in Kommunikation mit Akteur:innen neue Programmatiken und Formen der Zusammenarbeit?

Mit Beiträgen von:

Athena Athanasiou, Regina Bittner, Giovanna Bolliger, Tomas Schweigen & Stephan Weber, Naomi Bueno de Mesquita, Barbara Büscher, Iris Dressler, Olivia Ebert & Martin Valdés-Stauber, Katalin Erdödi, Isabel Maria Finkenberger, Ludwig Haugk & Christine Leyerle, Kira Kirsch, Megha Kono-Patel, Elke Krasny, Britta Peters, Sarah Reimann, Julia Schäfer, Kathrin Tiedemann, Margarita Tsomou, Françoise Vergès, Noa Winter

In Kooperation mit Galerie für zeitgenössische Kunst Leipzig, brut Wien und Schauspielhaus Wien

UBERSCHREITEN_Abstracts_Bios_Leipzig.pdf [53.9KB/pdf]

UBERSCHREITEN_Abstracts_Bios_Wien.pdf [299.1KB/pdf]

WINTERSEMESTER 2019/20

In der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig wird das Online-Journal MAP #10 des DFG-Forschungsprojektes „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ vorgestellt.

Mit dem Titel „Bewegliche Architekturen – Architektur und Bewegung“ wird ein grundlegendes Nachdenken über Räume / Häuser / Orte für aktuelle Experimente in den (Aufführungs-)Künsten verbunden. Architektur und Bewegung lässt sich in vielfacher Weise ins Verhältnis zueinander setzen und provoziert prozesshafte Gebrauchsweisen, die Nutzer*innen zur Aneignung von Räumen und Orten auffordern.

Mit Kurzbeiträgen von den Autor*innen Verena E. Eitel, Annette Kisling, Hans-Rudolf Meier, Juliane Richter, Julia Schäfer, Demian Wohler, Andreas Wolf und der Herausgeberinnen Barbara Büscher und Annette Menting.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

Die vollständige Online-Ausgabe des Journals finden Sie → hier

Das Foto zeigt die Fassadenrepublik ZwischenPalastNutzung / Volkspalast Berlin, Berlin (2004), Foto: David Balzer.

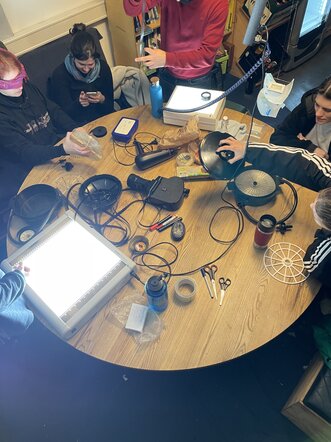

Es war mal wieder Zeit für sehr spannende Workshops in der Dramaturgie!

Wir hatten Besuch von Maja Zade, Dramaturgin und Autorin an der Schaubühne Berlin. Sie hat uns insbesondere einen Einblick in Ihre Arbeit als Übersetzerin von Theatertexten gegeben. Die Arbeit mit Übersetzungen ist im Theater alltäglich, ob man es nun mit Shakespeare, Molière oder Ibsen zu tun hat. Durch gemeinsames Lesen und Vergleichen ihrer Übersetzungen und den "Originalen" haben wir ein Gespür für wichtige Fragen dabei entwickelt. Zum Beispiel: Übersetzt man eigentlich

Wort für Wort? Wie kann man den Stil von Autor*innen erfassen? Und wie kann man die sprachlichen Eigenheiten einzelner Figuren in einer anderen Sprache umsetzen?

Vergangenes Wochenende durften wir dann an zwei Workshop-Tagen den libanesischen Künstler Rabih Mroué kennenlernen, der sowohl in den Bereichen Theater und Performance, als auch als Videokünstler und in den Bildenden Künsten international aktiv ist. Anhand von praktischen Schreibübungen, offenen Diskussionsrunden und Einblicken in seine Arbeiten und Projekte hat er uns seine Methoden und Arbeitsweisen vermittelt - von der Idee bis zur Aufführung und verschiedensten Publikumsreaktionen! Entscheidend waren dabei Fragen wie: Wie kann man aus gesammeltem Material (zum Beispiel Zeitungsartikeln) eine Projekt-Idee entwickeln? Welche Verantwortung trägt man, wenn man eine Geschichte auf die Bühne bringt? Welche Beziehung baut man zum Publikum auf und welche Mittel setzt man ein?

Was nehmen wir mit? Viel Input, viele Denkanstöße und viele, viele weitere Fragen!

Anna von Mansberg

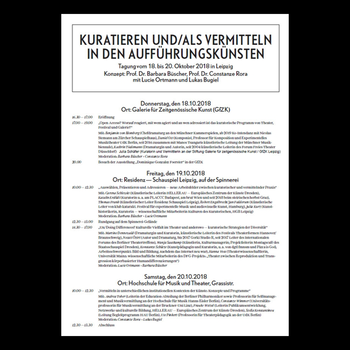

WINTERSEMESTER 2018/19

Konzept: Prof. Dr. Barbara Büscher, Prof. Dr. Constanze Rora mit Lucie Ortmann und Lukas Bugiel

Eine Tagung der Hochschule für Musik und Theater in Kooperation mit der Residenz Schauspiel Leipzig + der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Gefördert von der Friedrich Stiftung, Hannover

Download Programm

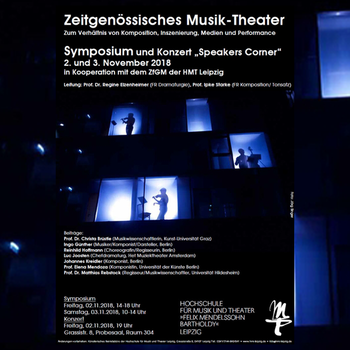

Zum Verhältnis von Komposition, Inszenierung, Medien und Performance

Symposium mit Konzert, in Kooperation mit dem ZfGM (Zentrum für Gegenwartsmusik) der HMT Leipzig

Leitung:

Prof. Dr. Regine Elzenheimer (FR Dramaturgie) Prof. Ipke Starke (FR Komposition/ Tonsatz)

Mitarbeit Organisation:

Alisa Kossak, Rabee Esmail, Fojan Gharibnejad

Musiktheater, Musik-Theater, Szenische Musik, Komponiertes Theater, Musik- Performance, Raum-Komposition, Konzept-Oper – die gegenwärtigen Spielarten des Zusammenwirkens von Musik und Szene, von Klang, Bild und Raum, von Stimme, Körper, Text und Medien sind inzwischen extrem vielfältig. In kreativer und zum Teil furchtloser Erweiterung und Neukombination von Genre-Kategorien und Gattungsschemata hat sich ein pluralistischer Diskurs zwischen musikalischen und theatralen Formen, zwischen verschiedenen Formaten, Dramaturgien und performativen Figurationen entwickelt, der nicht selten vertraute Ordnungen des Sehens und Hörens, aber auch der Zusammenarbeit und/oder der Arbeitsteilung im Produktionsprozess irritiert oder gar sprengt. Das Symposium will als Diskurs zwischen Komposition, Regie, Dramaturgie, Musik- und Theaterwissenschaft zeitgenössische Entwicklungen und Positionen im Bereich des Musik-Theaters beleuchten und miteinander ins Gespräch bringen.

Download Flyer

Download Programmheft

SOMMERSEMESTER 2018

im Rahmen der Seminare "Musiktheater des 20./21. Jh." und "Musiktheaterbezogener Spezialkurs"

Foto: Britta Lauer

WINTERSEMESTER 2017/18

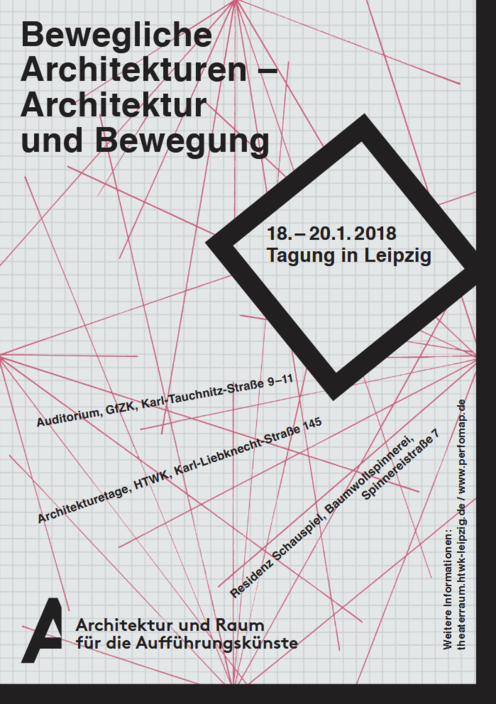

Dynamisierung von Räumen und Orten.

Mobilität und Beweglichkeit als Kontexte von Bauen, Aufführen, Präsentieren.

Modellieren und Entwerfen als / im Prozess.

Aneignung von Orten und Bauten durch Transformationen.

Vom 18. — 20. 01. 2018 bewegt sich die Tagung an drei Orte in Leipzig. Hierzu kooperiert das DFG-Forschungsprojekt „Architektur und Raum für die Aufführungskünste“ mit der Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, der Residenz Schauspiel Leipzig, der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Mit Beiträgen von: Regina Bittner, Barbara Büscher, Amelie Deuflhard, Verena E. Eitel, Dirk Förster, Thomas Frank, Romy Heiland, Carolin Höfler, Vera Lauf, Jan Lazardzig, Lukasz Lendzinski, Hans-Rudolf Meier, Annette Menting, Sabine Pollak, Christoph Rech, Juliane Richter, Julia Schäfer, Kathrin Tiedemann, Christina Thurner, Peter Weigand, Demian Wohler, Ingo Andreas Wolf, Sabine Zentgraf, Franciska Zólyom.

Zeitplan:

18. 01. 2018 | Auditorium GfZK-Villa | Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Karl-Tauchnitz-Straße 9 — 11, 04107 Leipzig

19. 01. 2018 | Club Architekturetage HTWK | Lipsius-Bau der HTWK Leipzig, Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig

20. 01. 2018 | Residenz Schauspiel in der Baumwollspinnerei | Baumwollspinnerei, Halle 18, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

WINTERSEMESTER 2016/17

Der Regisseur und Autor Hans-Werner Kroesinger stellte in einem Workshop seine Arbeitsweise eines ‚dokumentarischen Theaters’ vor und erarbeitete mit den Studierenden exemplarisch Methoden der Materialorganisation und Möglichkeiten der Darstellung im Hinblick auf die Entwicklung eines szenischen Projektes. Leitende Themen von Hans-Werner Kroesingers Arbeit sind die Suche nach theatralen Möglichkeiten der Kommunikation für die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts und die Frage der Relevanz eines ‚dokumentarischen Arbeitens’ für die Gegenwart. Hans-Werner Kroesingers Arbeiten wurden u.a. am HAU Berlin, an den Staatsopern Stuttgart und Berlin oder beim Steirischen Herbst uraufgeführt, vielfach ausgezeichnet und zu zahlreichen internationalen Festivals eingeladen (u.a. 2016 zum Berliner Theatertreffen).

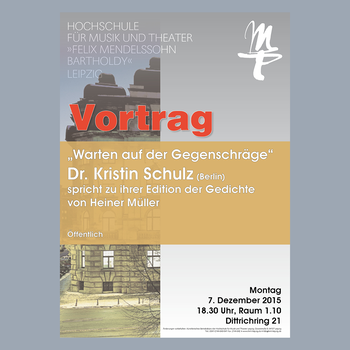

WINTERSEMESTER 2015/16

Vortrag (englisch) und Diskussion (deutsch/englisch) mit dem Szenograf, Medienkünstler und Opernregisseur Peter Missotten mit dem Titel:

"The devil singing with the voice of an angel - Opera as a place where pneumatics meets virtuality"

SOMMERSEMESTER 2015

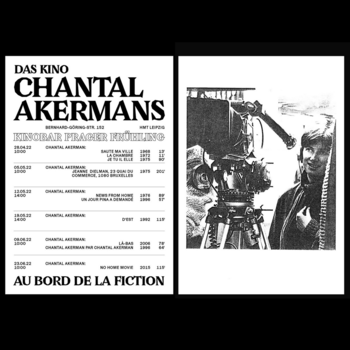

Die grundlegende Idee der Veranstaltung ist es, Filme zu zeigen, die als Reflexion, Dokumentation oder Spiel mit Aufführungen an der Schnittstelle von Tanz / Theater und Performance Art zu lesen sind. Dabei soll sowohl der Film als ein Medium im Archivprozess der Aufführungskünste bedacht werden wie auch die Befragung des Filmischen durch Einbezug deutlich markierter Elemente von Theatralität. Das Spektrum der Filme reicht in die 1970er Jahre zurück. In Erweiterung der alleinigen Fokussierung auf die Künste wird das Programm in einem Teil Fragen an ein kulturelles Archiv unter kolonialen Bedingungen beleuchten und den gegenwärtigen Zugang reflektieren.

Die Veranstaltung ist Teil der Veröffentlichungen des Forschungs-Projektes „Verzeichnungen“, der HMT Dramaturgie und findet in Kooperation mit Luru-Kino in Leipzig statt. Sie richtet sich an interessierte Kolleg_innen und Student_innen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an jedes Programmteil gibt es die Möglichkeit für ein Gespräch.

Mit Filmen von:

Mara Mattuschka, Pedro G. Romero, Yvonne Rainer, Anne Quirynen, Babette Mangolte, Stuart Brisley, Brigitta Kuster

und Beiträgen von:

Brigitta Burger-Utzer, Iris Dressler, Susanne Holschbach, Anne Quirynen, Sabine Nessel, Ulrike Hanstein, Brigitta Kuster.

Konzeption: Barbara Büscher in Zusammenarbeit mit Sarah Schipschack

Organisatorische Mitarbeit: Maiko Miske

zum Programm

Foto: Filmstill aus dem Film Legal Errorist (AT 2005, s/w, 15 Min.) von Mara Mattuschka mit Chris Haring.

WINTERSEMESTER 2012/13

In dem gemeinsamen Forschungsprojekt „Verzeichnungen. Medien und konstitutive Ordnungen von Archivprozessen der Aufführungskünste“ beschäftigen wir uns mit den beiden Feldern, die die titelgebenden drei Begriffe umschreiben:

a) mit der Frage anhand welcher Artefakte, mit welchen Medien und Ordnungskriterien Archive von Performancekunst und Sammlungen von Künstler_innen arbeiten und arbeiten wollen/können (Stichworte auch: Datenbanken und physische Archive) und damit eine Basis für die Geschichtsschreibung von Performance legen;

b) mit der Frage, in welchen Formen, Gesten und An-Ordnungen aktueller Zugang zu diesen Sammlungen und Archiven (letztlich: Geschichte/n) inszeniert, eröffnet wird. Ausstellungen spielen dabei gegenwärtig eine wichtige Rolle.

In diesem Forschungskolloquium wollen wir auf den zweiten Aspekt konzentrieren und Sie einladen, mit uns über erste Beobachtungen und methodische Überlegungen, die wir Ihnen vorstellen, zu diskutieren. Wir freuen uns über weitere Beiträge und Präsentationen, die Sie / Ihr alle zusammen im folgenden Ablauf findet.

Zeit und Ort:

13.12. 2012 von 13.00-19.00 Uhr

14.12. 2012 von 10.00-16.00 Uhr in der HMT Leipzig

Dittrichring 21, Raum 1.10

mit Beiträgen von:

Bettina Knaup, Sven Bergelt, Lulu Obermayr, Meret Kiderlen, Juliane Männel, Verena Eitel, Lucie Ortmann, Barbara Büscher, Franz Anton Cramer und Jasmin Ihrac

zum Programm